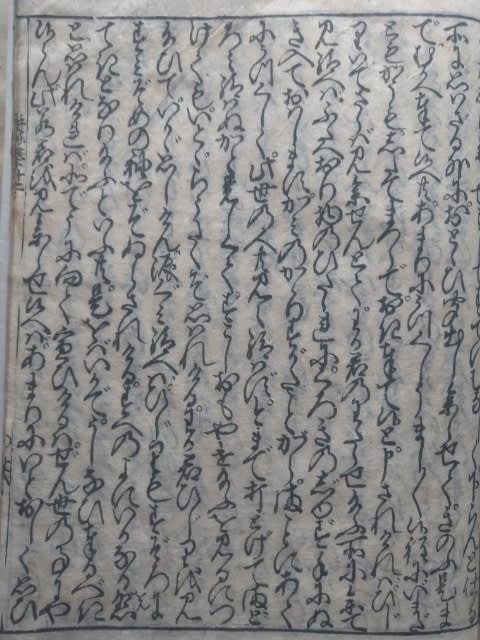

く共しり參らせずして、すでにむなしく、下らんと仕る

所に、思はざる外に、おとゝひ夢でし參らせて、きのふ是ま

で、むかへ奉て候へ共、あまりにうつくしうまし/\候程に、いまだ

ともかうも、したてまつらで、おき奉て候と、申されければ、ひじ

りいでさらば見奉せんとて、わか君のわたらせ給ふ所に參て

見給へば、ふたへおり物のひたゝれに、くろきのじゆず手にぬ

き入ておはします。かみのかゝりすがたことがら、まことにあて

にうつくしく、此世の人共見えず。今まで打とげてまど

ろみ給はぬかと覚しくて、すこしおもやせ給ふを見るにつ

けても、いとゞらうたくぞ思はれける。わか君ひじりを見

給ひて、いかゞ思しけん、涙ぐみ給へば、ひじりもすぞろに

をん

すみぞめの袖をぞぬらされける。すへのよにいかなる怨

てきとなり給ふといふ共、是をばいかで、うしなひ奉るべき

と、思はれければ、北でうに向て宣ひけるは、ぜん世の事にや

候らん、此若君を見參らせ候へば、あまりにいとおしく思ひ

く共しり參らせずして、すでにむなしく、下らんと仕る

所に、思はざる外に、おとゝひ夢でし參らせて、きのふ是ま

で、むかへ奉て候へ共、あまりにうつくしうまし/\候程に、いまだ

ともかうも、したてまつらで、おき奉て候と、申されければ、ひじ

りいでさらば見奉せんとて、わか君のわたらせ給ふ所に參て

見給へば、ふたへおり物のひたゝれに、くろきのじゆず手にぬ

き入ておはします。かみのかゝりすがたことがら、まことにあて

にうつくしく、此世の人共見えず。今まで打とげてまど

ろみ給はぬかと覚しくて、すこしおもやせ給ふを見るにつ

けても、いとゞらうたくぞ思はれける。わか君ひじりを見

給ひて、いかゞ思しけん、涙ぐみ給へば、ひじりもすぞろに

をん

すみぞめの袖をぞぬらされける。すへのよにいかなる怨

てきとなり給ふといふ共、是をばいかで、うしなひ奉るべき

と、思はれければ、北でうに向て宣ひけるは、ぜん世の事にや

候らん、此若君を見參らせ候へば、あまりにいとおしく思ひ

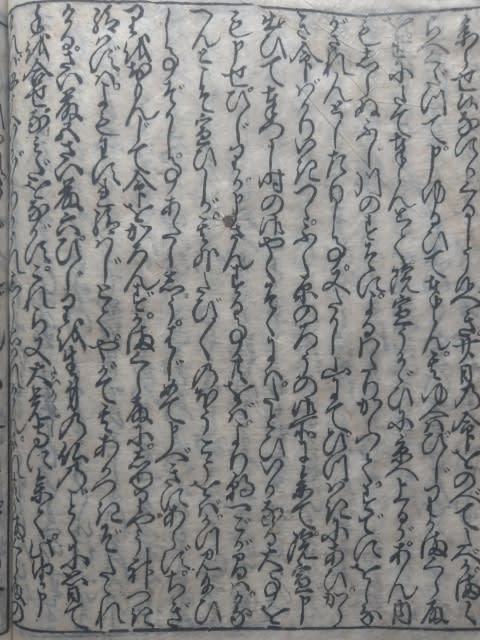

參らせ候。なにかくるしう候べき。廿日の命をのべてたべ、かまく

らへくだつて、申ゆるひて奉らん。其ゆへは、ひじりかまくら殿

を、世にたて奉らんとて、院宣うかゞひに京へ上るが、あん内

もしらぬふじ川のすそに、よるはたりかつて、すでにをしな

がされんとしたりし事、又たかし山にて、ひつはきにあひから

き命ばかりいきつゝ、ふく原のろうの候所に參て、院宣申

出ひて奉つし時の御やくそくには、たとひいかなる大事を

も申せ。ひじりが申さんする事共をば、より朝一ごが間は、かな

へんとこそ宣ひしが、其外たび/\のほうこうをば、うづみ給ひ

し事ぞかし。事あたらしう、はじめて申べきにあらず。ちぎ

りをおもんじて命をかろんず。かまくら殿に、じゆりやう神つき

給はずは、よもわすれ給はじとて、やがて其あかつきぞたゝれ

ける。さい藤五さい藤六、ひじりを生身の仏のごとくにと見て

手を合せ、なみだをながす。これら又大覚寺に參て、この由申

ければ母うへいかばかりかうれしう思はれけん。され共かまくら殿の

參らせ候。なにかくるしう候べき。廿日の命をのべてたべ、かまく

らへくだつて、申ゆるひて奉らん。其ゆへは、ひじりかまくら殿

を、世にたて奉らんとて、院宣うかゞひに京へ上るが、あん内

もしらぬふじ川のすそに、よるはたりかつて、すでにをしな

がされんとしたりし事、又たかし山にて、ひつはきにあひから

き命ばかりいきつゝ、ふく原のろうの候所に參て、院宣申

出ひて奉つし時の御やくそくには、たとひいかなる大事を

も申せ。ひじりが申さんする事共をば、より朝一ごが間は、かな

へんとこそ宣ひしが、其外たび/\のほうこうをば、うづみ給ひ

し事ぞかし。事あたらしう、はじめて申べきにあらず。ちぎ

りをおもんじて命をかろんず。かまくら殿に、じゆりやう神つき

給はずは、よもわすれ給はじとて、やがて其あかつきぞたゝれ

ける。さい藤五さい藤六、ひじりを生身の仏のごとくにと見て

手を合せ、なみだをながす。これら又大覚寺に參て、この由申

ければ母うへいかばかりかうれしう思はれけん。され共かまくら殿の平家物語巻第十二

六 六代の事 くとも知り參らせずして、既に空しく、下らんと仕る所に、思はざる外に、一昨日夢でし參らせて、昨日これまで、迎へ奉て候へども、余りに美しうましまし候程に、未だともかうも、したてまつらで、おき奉て候と、申されければ、聖 「いでたさらば見奉せん」とて、わか君の渡らせ給ふ所に參て見給へば、二重織物の直垂に、黒きの数珠手に抜き入りて御座します。髪の懸かり、姿、事柄、真にあてに美しく、この世の人とも見えず。今まで打解けて微睡み給はぬかと覚しくて、少し面痩せ給ふを見るにつけても、いとどらうたくぞ思はれける。若君、聖を見給ひて、如何思しけん、涙ぐみ給へば、聖もすぞろに墨染めの袖をぞ濡らされける。末の世にいかなる怨敵となり給ふといふとも、これをばいかで、失ひ奉るべきと、思はれければ、北条に向ひて宣ひけるは、 「前世の事にや候らん、この若君を見參らせ候へば、余りあまりに愛おしく思ひ

參らせ候。何か苦しう候べき。廿日の命を延べてたべ、鎌倉へ下つて、申しゆるひて奉らん。その故は、聖、鎌倉殿を、世に立て奉らんとて、院宣伺ひに京へ上るが、案内も知らぬ富士川の裾に、よるわたりかつて、既に押し流されんとしたりし事、又高師山にて、引つぱぎに遭ひ、辛き命ばかり生きつつ、福原の籠の候所に參つて、院宣申出ひて奉つし時の御約束には、『例ひいかなる大事をも申せ。ひじりが申さんする事どもをば、頼朝一期が間は、叶へん』とこそ宣ひしが、その外度々の奉公をば、うづみ給ひし事ぞかし。事新しう、初めて申すべきにあらず。契りを重んじて、命を軽んず。鎌倉殿に、受領神つき給はずは、世も忘れ給はじ」とて、やがてその暁ぞ立たれける。 斎藤五、斎藤六、聖を生身の仏の如くにと見て、手を合せ、涙を流す。これら又大覚寺に參て、この由申しければ母上いかばかりか、嬉しう思はれけん。されども鎌倉殿の

※高師山 三河、今の豊橋市の山

※受領神受領 (ずりょう) に任ぜられ、憑物 (つきもの) がついて人が変わったように高慢になり、いばりちらすこと。また、その心。

「鎌倉殿に—つき給はずは、よも忘れ給はじ」〈平家・一二〉