平家物語 延慶本 四

卅一 実定卿待宵の小侍従に合ふ事 後德大寺の左大將實定卿は、古京の月を詠まんとて、舊都へ上り給ひけり。御妹の皇太后宮の八条の御所へ参り給ひて、月冴え、人定まりて、門を開けて入り給ひたれば、舊苔道滑らかにして、秋草門を閉ぢて、瓦に松生ひ墻につた衣滋り、分け入る袖も露けく、あるかなきかの苔の路、指し入る月影計りぞ面替りもせざりける。八月十五夜のくまなきに、大宮、御琵琶を弾かせ給ひけり。彼の源氏の宇治の巻に、優婆塞の宮の御娘、秋の余波を惜しみて、琵琶を弾じ給ひしに、在明の月の山のはを出でけるを、猶堪へずや覚しけむ、撥してまねき給ひけむも、かくや有りけむと、其の夜を思ひ知られけり。 つらきをも恨みぬ我に習ふなよ憂き身をしらぬ人もこそあれ と読みたりし待宵小侍従を尋ね出だして、昔今の物語をし給ふ。かの侍従をば、本は阿波局とぞ申しける。高倉院の御位の時、御悩有りて、供御もつや/\まゐらざりけるに、「哥だにも読みたらば、供御はまゐりなむ」と御あやにくありければ、とりあへず、 君か代は二万の里人数そひて今もそなふるみつぎもの哉 と読みて、其の時の勧賞に侍従には成されたりけるとかや。 さてもさよふけ、月も西山に傾けば、嵐の音ものすごうして、草葉の露も所せき、露も涙もあらそひて、すずろに哀れに思ひ給ひければ、實定卿、御心を澄まして、腰より「あまの上丸」と云ふ横笛を取り出だし、平調にねとり、古京の有樣を今樣に作り、歌ひ給ひけり。 古き都を來てみれば 浅茅が原とぞなりにける 月の光も寂しくて 秋風のみぞ身にはしむ と二三反うたひ給ひたりければ、大宮を始め奉り、女房達、心あるも心なきも、各袖をぞ濡らしける。 其の夜は終夜、侍従に物語をして、千夜を一夜にと、口ずさみ給ふに、未だ別緒依々の恨みを叙べざるに、五更の天に成りぬれば、涼風颯々の声に驚きて、おき別れ給ひぬ。侍従、余波を惜しむとおぼしくて、御簾のきはに立ちやすらひ、御車の後ろを見送り奉りければ、大将御車の尻に乗られたりける蔵人を下して、「侍従が名残惜しげにありつる。なにとも云ひ捨てて帰れ」と有りければ、蔵人取りあへぬ事なれば、何なるべしとも覺えぬに、折節寺々の鐘の声、八声の鳥の音を聞き、「實や、此の女は、白河院の御宇、『待宵と帰る朝と』と云ふ題を給はりて、 待宵のふけ行くかねの声きけばあかぬ別れの鳥はものかは と読みて、『まつよひ』の二字を賜はりて、待宵小侍従とはよばれしぞかし」と、きと思ひ出されて、 物かはと君がいひけむ鳥の音の今朝しもいかに悲しかるらむ 侍従、返事に 待たばこそふけゆく鐘もつらからめあかぬ別れの鳥のねぞうき と云ひかはして帰り参る。「いかに」と大将問ひ給ひければ、「かく仕りて候ふ」と申しければ、「いしうも仕りたり。さればこそ汝をば遣しつれ」とて、勧賞に所領を賜びてけり。此の事、其の比はやさしき事にぞ申しける。

新古今和歌集巻第十三 恋歌三

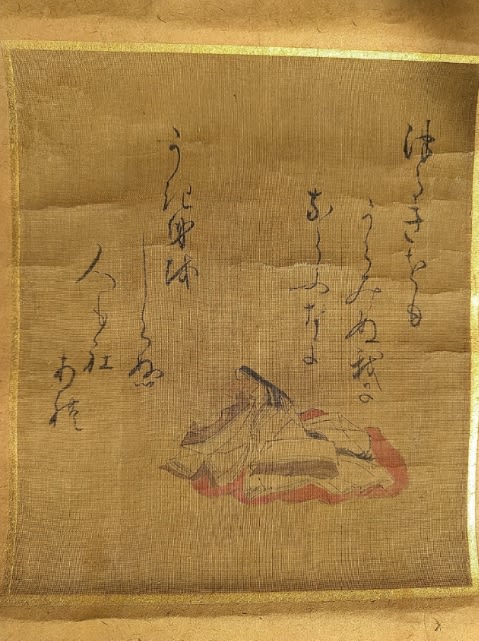

題知らず 小侍従

つらきをも恨みぬわれに習ふなようき身を知らぬ人もこそあれ

よみ:つらきをもうらみぬわれにならうなようきみをしらぬひともこそあれ 撰者無 隠

意味:貴方からの疎遠にされ、辛い思いを、恨みに思わない私のような女が普通だと思わないでね。そんな憂き身が有ることを知らず、普通に貴方を恨んでしまう女性もいるでしょうから。

備考:女房三十六歌仙。平家物語延慶本に記載有り。

新古今和歌集巻第十三 恋歌三

題知らず 小侍従

つらきをも恨みぬわれに習ふなようき身を知らぬ人もこそあれ

よみ:つらきをもうらみぬわれにならうなようきみをしらぬひともこそあれ 撰者無 隠

意味:貴方からの疎遠にされ、辛い思いを、恨みに思わない私のような女が普通だと思わないでね。そんな憂き身が有ることを知らず、普通に貴方を恨んでしまう女性もいるでしょうから。

備考:女房三十六歌仙。平家物語延慶本に記載有り。

新古今和歌集 巻第十三 恋歌三

題しらず 小侍従

待つ宵に更けゆく鐘の声聞けばあかぬわかれの鳥はものかは

読み:まつよいにふけゆくかねのこえきけけばあかぬわかれのとりはものかは 有定隆雅 隠

意味:あの人が来るのを待ち続けて、もう今日は来ないと言う更け行く鐘の音を聞く辛さに比べたら、飽きぬ別れを告げる鶏の声などは物の数でなはいでしょう。

備考:平家物語覚一本によれば、「待つ宵、帰る朝、いづれかあはれ勝れると御尋ねありければ」とある。同じく延慶本では題詠、長門本では徳大寺実定が夜更けに訪問した時、源平盛衰記では「待宵侍従」の謂れとして、実定がかなり夜更けに来た事で詠んだと様々ある。十訓抄には平家物語と同話があり、本歌として利用。