先日紹介した芭蕉の俳句の浮御堂のある滋賀の堅田と言えば、近江八景の堅田落雁。安藤広重の浮世絵(拙コレクション 印刷)でも有名。

近江八景 堅田落雁

峯あまたこへて

越路にまづ

ちかき

堅田になびきおつるかりがね

近江八景の元である瀟湘八景では、

瀟湘八景 平沙落雁

玉澗

古字書空淡墨横 古字空に書して淡墨横たふ。

幾行秋雁下寒汀 幾ばく行(かう)ぞ秋鳥〔雁〕寒汀に下る。

蘆花錯作衡陽雪 芦花錯(あやま)って衡陽の雪と作(な)る。

誤向斜陽刷凍翎 設(ま)た斜陽に向かひて凍令(とうれい)を刷(かいつくろ)ふ。

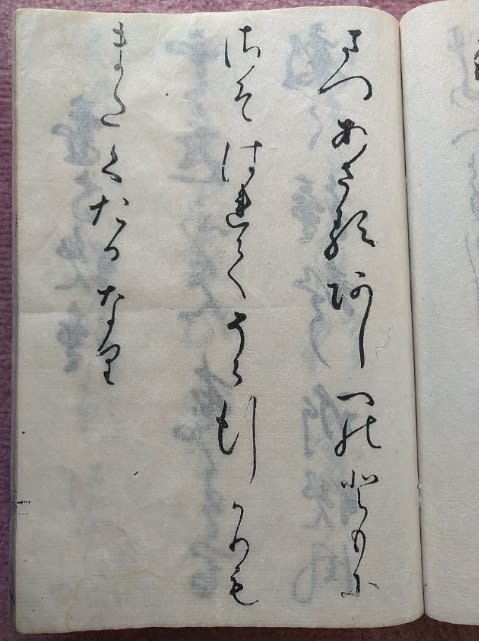

冷泉為相

まづ漁る芦辺の友に誘はれて空行く雁もまた下るなり

中院通古筆 コレクション

瀟湘八景 平沙落雁

玉澗

古字書空淡墨横 古字空に書して淡墨横たふ。

幾行秋雁下寒汀 幾ばく行(かう)ぞ秋鳥〔雁〕寒汀に下る。

蘆花錯作衡陽雪 芦花錯(あやま)って衡陽の雪と作(な)る。

誤向斜陽刷凍翎 設(ま)た斜陽に向かひて凍令(とうれい)を刷(かいつくろ)ふ。

冷泉為相

まづ漁る芦辺の友に誘はれて空行く雁もまた下るなり

中院通古筆 コレクション 筆者不明 コレクション

筆者不明 コレクション

と言う事で、本題に戻ると、落雁は、後水尾天皇が叡覧ましまして、 「田の面に落つる雁のやう」 と宣わって、落雁と名付けた。 新古今和歌集秋歌下にも、落雁 五十首歌奉りし時月前聞雁といふことを 前大僧正慈円 大江山傾く月のかげさえて鳥羽田の面に落つるかりがね が有る。後水尾天皇はこの歌を思い浮かべたのだろうか?

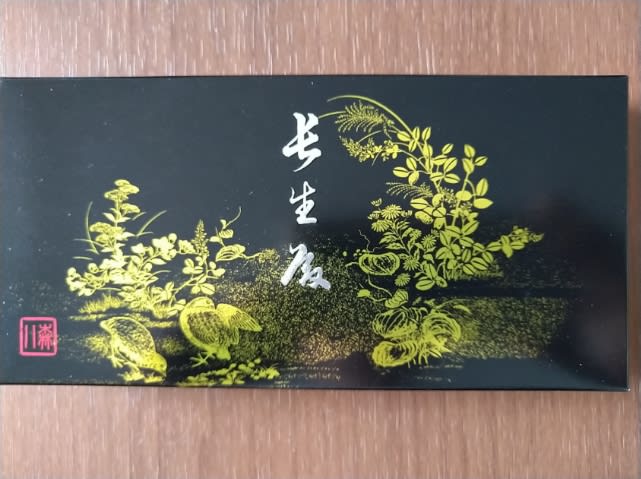

金沢に長く住んでいたので、森八の落雁、長生殿は知っていたが、買うことは無く、隣の泉鏡花記念館ばかり行っていた。 加賀藩御用菓子司 森八によると、 利常公(加賀藩前田家三代藩主)の創意により、唐墨の形にまなび、小堀遠州卿これに長生殿と題し給ふ、これ墨形長生殿の始となす。その後渦型、ねじ梅、糸巻、鱗鶴、末広、青梅波など次々にうまれ、雲上に召されしこと屡々(しばしば)なりしかばいつしか御所落雁とも称ふるに至れり そもそも長生殿は家伝の精粉と、昔ながらの製法になる高価にして無類極上なる四国特産の純和三盆糖とをもて製し、彩るに本紅を用ひたれば、高尚優雅にして永く蓄蔵に耐へ、日本名菓の随一と感賞せらるること昔も今も変わることなし。ここに縁起と光栄のあらましをしるし、猶いやましの御愛顧をねがひまつる” と店主敬白上は篆書体による「長生殿」の三字で現在の長生殿の型となっております。これは加賀百万石、三代藩主前田利常公の創意により、茶道遠州流の始祖、小堀遠州卿の書と申し伝えられております。 長生殿は、白居易の長恨歌 七月七日長生殿 夜半人無く私語の時 天に在りては願はくは比翼の鳥と作り 地に在りては願はくは連理の枝と為らむと 天長く地に久しきも時有りて尽く 此の恨は綿綿として絶ゆる期無からむ による。

この伝統ある落雁を、どう頂こうか? 例の100円ショップを覗き、菓子とは関係の無い皿、ディスプレイ、ドラえもんを買う。blogをいつも拝見している方が、骨董古民具に人形を乗せ、骨董を楽しんでいた。又、花を水に浮かべ人形を飾って置いていた。このアイディアを頂こうか? もし客に出す時には、ボンドで止めよう。本物の銘々皿なら数万~十数万円するだろうから、失敗しても300円、惜しくは無い。