夫木 二月や けふ 初午の しるし とて いなりの 杦は もとつ 葉も なし 光俊

夫木和歌集、新撰和歌六帖、歌枕名寄 光俊 きさらぎやけふ初午のしるしとて稲荷の杉はもとつ葉もなし

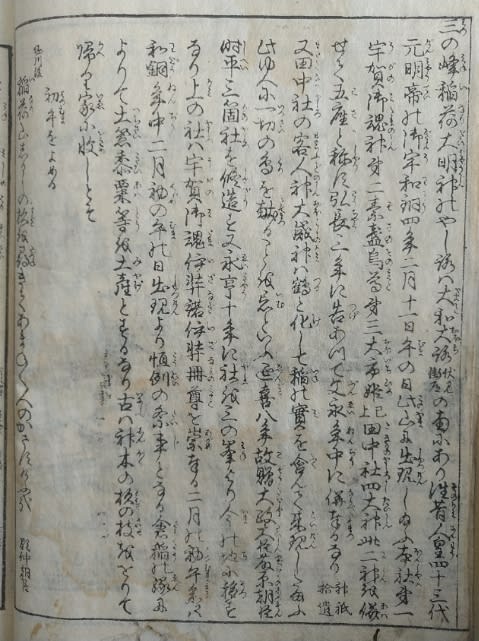

三 之 峰 稲 荷 社

後拾遺 いなり山 三の玉がき うちたゝき 我ねぎ ごとを 神も こたへよ 惠慶法師

後拾遺集 恵慶法師 稲荷山みつの玉垣うちたたき我ねきごとを神もこたへよ

三の峰稲荷大明神のやしろは大和大路(伏見街道)の南にあり.往昔人皇四十三代

元明帝の御于和銅四年二月十一日午の日此山に出現し給ふ。本社㐧一

宇賀御魂神㐧二素盞烏尊㐧三大市姫(已上)田中社四大神此二神を併

せて五座と称す。弘長三年に告あつて文永年中に併奉るなり(神祇拾遺)。 又田中社の客人神大歳神は鶴と化して稲の實を含んで來現したまふ。 此ゆへに一切の鳥を献ることを忌といふ。延喜八年故贈大政大臣藤原朝臣 時平三箇社を修造す。又永享十年に社を三の峯より今の地に移す なり。上の社は宇賀御魂伊弉諾伊弉冉尊を崇奉る。二月の初午参は 和銅年中二月初の午の日出現より恒例の祭事となる。倉稲の縁に よりて土器漆粟等を土産とするなり。古は神木の杦の枝ををりて 帰り家に収しとぞ。 初午をよめる 堀川後 稲荷山しるしの杦を尋ねきてあまねく人のかざすけふ哉 顕仲朝臣

三の峰稲荷大明神のやしろは大和大路(伏見街道)の南にあり.往昔人皇四十三代

元明帝の御于和銅四年二月十一日午の日此山に出現し給ふ。本社㐧一

宇賀御魂神㐧二素盞烏尊㐧三大市姫(已上)田中社四大神此二神を併

せて五座と称す。弘長三年に告あつて文永年中に併奉るなり(神祇拾遺)。 又田中社の客人神大歳神は鶴と化して稲の實を含んで來現したまふ。 此ゆへに一切の鳥を献ることを忌といふ。延喜八年故贈大政大臣藤原朝臣 時平三箇社を修造す。又永享十年に社を三の峯より今の地に移す なり。上の社は宇賀御魂伊弉諾伊弉冉尊を崇奉る。二月の初午参は 和銅年中二月初の午の日出現より恒例の祭事となる。倉稲の縁に よりて土器漆粟等を土産とするなり。古は神木の杦の枝ををりて 帰り家に収しとぞ。 初午をよめる 堀川後 稲荷山しるしの杦を尋ねきてあまねく人のかざすけふ哉 顕仲朝臣

三の峯の御注連張は毎歳正月五日なり。(古山の半腹に瀧あり。今は水涸て 小水流れ麓に至つて祓川といふ) 拾遺 瀧の水かへりてすまば稲荷山七日のぼりししるしと思はん 讀人しらず 稲荷行幸の時 夫木 いなり山杦まの紅葉きてみればたゞあを地なる錦なりけり 周防内侍 例祭は四月上の卯の日也。神輿五基九条の御旅所より東寺南の大門 を搔入て金堂の前に神輿すへ産子は神供を頭に戴て運び持て 献じ僧侶はかはる/"\出て法施し東寺寺務の僧正をはじめ一山の 衆僧は東西に烈し弦召は東のかたに警す。其厳重たる粧ひ他に ならぶ事なし。是を東寺の神供といふ。近年安永三(甲午)年より祭 例の式再興ありて行烈の首には勅裁綸旨、弓、楯の神具かず/"\烈り 神輿の前後には社司のめん/\騎馬にて供奉し唐鞍の神馬三疋其 外、大幣、榊、翳、菅蓋、錦蓋等雲のごとくつらなり巍々滔々として 壮麗たる祭式なり。

※「瀧の水~」の歌は、拾遺集では、「なぬかのぼれる」とあり、歌枕名寄では、「なぬかのほりし」となっている。

伏見稲荷 ある年旧正月(春節)風景

朱鳥居の奇跡 旧正月(春節)に参拝客のいない鳥居

朱鳥居の奇跡 旧正月(春節)に参拝客のいない鳥居

狐の嫁入り(天気雨)

狐の嫁入り(天気雨) 御神験

御神験

実際の人出(春節休暇の外国人)

実際の人出(春節休暇の外国人) コロナ前の外国人観光客の多さを知っている者には、驚きの写真。

コロナ前の外国人観光客の多さを知っている者には、驚きの写真。