Image may be NSFW.

Clik here to view.

新古今和歌集古注集成

中世古注編1

(常縁原撰本)新古今集聞書 新古今抜書 新古今抜書抄 柿本傭材抄 新古今注 十代抜書 詞字注 宗長秘歌抄 九代抄 九代集抄 (宗碵五百箇条)聞書連歌 天文鈔本新古今倭謌集春夏

Image may be NSFW.

Clik here to view.

作者:新古今集古注集成の会 代表 片山享初版:1997年2月28日発行:(有)笠間書院

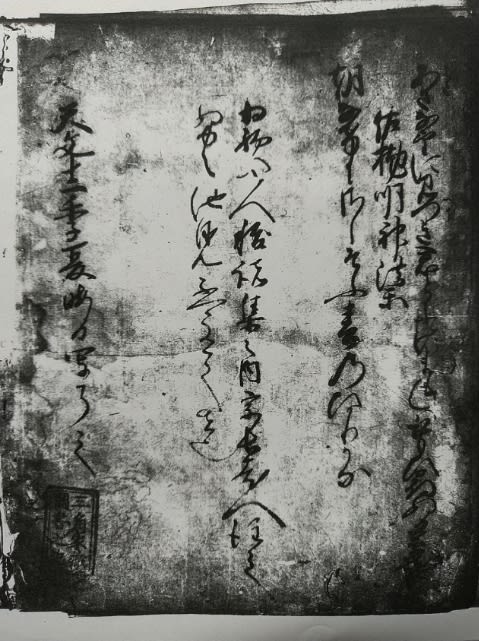

1 (常縁原撰本)新古今集聞書

底本:福岡市美術館黒田家本筆者(書写者):東常縁(細川幽斎)

筆年:室町中期歌数:200首校注者:荒木尚校合本:永青文庫本解題:東常縁の新古今聞書は、新古今和歌集注釈書の中で最も早いもの。細川幽斎(玄旨)が書写した。増補した本が広く流布。おそらく師匠の二条派の堯孝、冷泉派の正徹らの説を聞き、さらにの了見を加えて常縁がまとめたものと推察されている。幽斎自筆本(永青文庫)、伝幽斎筆本(福岡市美術館)と細川興元の幕下であった養暹が保有していた中院通勝書写本(九州大学細川文庫本、内閣文庫本、高松宮家本、愛知県立大学本)の二系統が伝存する。

抄出された歌人は、良経、西行、定家、家隆ら63人で、当時の好尚が反映されていると解される。東常縁は、古今伝授の祖である。

2 新古今抜書

底本:梁瀬一雄氏蔵本筆者(書写者):日野殿広光卿の古筆極札貼付

筆年:極札からは室町中期後期歌数:30首校注者:片山享校合本:ナシ解題:梁瀬氏蔵本が、孤本。「日野殿広光卿 新古今抜書帰る雁」の古筆極札を貼付しているが、著者が広光とは断定出来ない。「新古今の中」と内題が有る。一部歌順を無視して配列がされている。梁瀬氏は、新古今抜書抄との関係から「心敬が新古今に関する註書を持って居り、それを兼載が自己の質疑を呈した時に、そのたづねた歌についての解をも加へて、書き与へたのであらうと思ふ。。。架蔵本は、心敬の全く自発的に記しておいたメモであつたのではないか。」とし、片山氏は、「注文の表現からみれば『抜書抄』諸本の文末表現に比して本書の文末表現は直載的であって心敬注は疑えないが、完全な自注とは云えず。心敬周辺による聞書と思われ、それは心敬所説を極めて忠実に伝えたものであると云えよう」としている。参考新古今抜書傳本考 梁瀬一雄 豊田工業高等専門学校研究紀要 1 1-15, 1968-09-02 豊田工業高等専門学校「新古今抜書抄」考 片山享 和歌文学研究 (68), p49-60, 1994-05 和歌文学会

3 新古今抜書抄

底本:肥前島原松平文庫本筆者(書写者):心敬 猪苗代兼載筆年:戦国時代文明頃(江戸時代初期書写)歌数:116首校注者:片山享校合本:後藤重郎氏蔵本解題:跋文より、心敬が兼載所望によって「あまたの人に聞をき尋見侍しはし/"\筆にまかせて書きとゞめ」とあるが、一部「師説」と聞書形式も有り、心敬所与本に兼載による増補され、書き換えられた注釈書。水田紀久氏蔵本と後藤重郎氏蔵本・松平文庫本の2系統が有る。参考新古今和歌集兼載注 小島吉雄 大阪大学文学部創立十周年記念論集 昭和34年3月新古今抜書傳本考 梁瀬一雄「新古今抜書抄」考 片山享 和歌文学研究

4 柿本傭材抄

底本:肥前島原松平文庫本筆者(書写者):曼殊院門跡良鎮筆年:戦国時代文明頃歌数:校注者:武井和人校合本:久松潜一旧蔵本解題:一条兼良の講釈を、息子の曼殊院門跡良鎮が編集したもの。文明元年頃までに第一次良鎮本が成立し、文明八年以前に兼良刪補本、兼良没後(文明十三年 1481年没)第二次良鎮本が出来た。諸本は、第二次良鎮本の第一類として、彰考館蔵本、大阪府立中之島図書館蔵本、松平文庫本、国文学研究資料館久松潜一旧蔵本、寛文九年刊本。兼良刪補本の第二類として、京都大学付属図書館蔵本が有る。参考「『柿本傭材抄』の成立」補遺--附翻刻・校異 武井和人 埼玉大学紀要 人文科学篇 (32), p1-44, 1983 埼玉大学教養部

5 新古今注

底本:京都大学付属図書館蔵筆者(書写者):不詳(環翠軒清原宣賢)筆年:戦国時代以前歌数:747首校注者:黒川昌享校合本:静嘉堂文庫解題:京都大学付属図書館蔵「新古今注」、静嘉堂文庫「新古今和歌集註」と京都大学付属図書館蔵「新古今集抄」の2系統が有る。新古今注の識語に、「於坂本自上冷泉家借得之云々 環翠軒(清原宣賢)」が有り、宣賢が上冷泉当主冷泉為和から本を借りて書写した。宣賢が享禄二年(1529年)二月に出家し、環翠軒と軒号を名乗った以降で、冷泉為和が坂本にいた享禄四年(1531年)九月までの書写と推計されている。なお、宣賢が書写した本にいくつか空白が有り、親本には虫食いが有ったと推察され、書写時期から、かなり以前の執筆と推計している。静嘉堂文庫本は、宣賢が書き写す際書き加えた部分も有り、識語により久世栄通が転写したと推察されている。宣賢の外孫細川幽斎に新古今注が伝わり、幽斎の新古今和歌集聞書増補に生かされている。参考新古今注 黒川昌享編 広島中世文芸研究会 1966.1清原宣賢の歌学--「詞源要略」を中心に 大取 一馬 国語国文 44 (11), p23-38, 1975-11 中央図書出版社中世歌壇史の研究 井上宗雄著 風間書房改訂新版 1984-1987

6 十代抜書底本:神宮文庫本筆者(書写者):宗祇(宗牧?)筆年:戦国時代歌数:96首(帝塚山大学蔵)校注者:黒川昌享校合本:帝塚山大学本 三手文庫本解題:後撰、拾遺、後拾遺、金葉、詩花、千載、新古今、新勅撰、続後撰、続古今から624首と堀川院百首抄出297首、堀川院後百首抄出144首の歌と注からなる。うち新古今は96首。掲載した歌集により、第一類として神宮文庫蔵(新古今1首闕)、帝塚山短期大学(現在は帝塚山大学)図書館蔵、第二類として三手文庫蔵、太田武夫氏蔵、堀川二代のみ掲載の第三類として東北大学付属図書館教養部分館蔵が有り、それ以外に伊地知鉄男氏蔵が有る。奥書によると、宗祇が連歌師の為に参考歌を抄出し、洛中の先達から不審の所を聞き、談合した物を、老眼老筆で記した本を伝授したと宗養が記している。宗養は、38歳で死去しており、81歳で死去した宗祇が著者と考えられるが、注に「用歌」と言う宗祇の他の本に見られない用語を使用しており、宗養の父宗牧が加筆した可能性も有る。参考神宮文庫本「十代抜書」とその作者について 黒川 昌享 三重大学教育学部研究紀要 人文・社会科学 (36), p159-164, 1985 三重大学

7 詞字注

底本:龍谷大学図書館本筆者(書写者):宗祇(源尹隆)筆年:延徳三年(天文十四年)歌数:62首校注者:大取一馬校合本:ナシ解題:龍谷大学図書館蔵写字台文庫旧蔵本が孤本。古今、後撰、拾遺、後拾遺、金葉、詞花、千載、新古今の注釈書で、新古今は62首。

8 宗長秘歌抄

底本:川越市立図書館本筆者(書写者):宗長筆年:室町中期(天文十二年)歌数:校注者:岸田依子校合本:早稲田大学図書館蔵伊地知鐵男文庫、京都大学図書館本解題:二十本程の伝本が知られているが、題も「宗長秘歌抄」(神宮文庫、後藤重郎氏本)のみであり、それ以外は「和歌の友 宗長歌注」、「秘歌百四十首注」、「難詠密解」、「新古今抜書」、「吉備集」、「歌秘抄」とバラバラである。本文の系統的には、大阪府立図書館蔵「宗祇秘注」以外は全て同系統と見られる。底本の川越市立図書館本の奥書に「為初心人抜諸集之内宗長老人注之」と有り、注釈に「~とぞ」と聞書の文体が有り、宗長が自説と師の宗祇からの聞書き、第三者の説を取り込んだものと推察している。(川越市立図書館貴重本005)Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

9 九代抄

底本:内閣文庫本筆者(書写者):等清の周辺連歌師←伝肖柏(藤原盛武)筆年:戦国時代歌数:531首校注者:池尾和也校合本:後藤重郎本、住吉大社本解題:牡丹花肖柏(夢庵)が後撰集から続後撰集までの九代集の秀歌の抄出した「九代抄」第三類本に注釈を加えたもの。新古今集は、春歌43、夏歌32、秋歌122、冬歌61、恋歌45、雑歌228の計531首。当初は、肖柏の自注として考えられていたが、寛永時代には否定され不明となっていた。注文の中に「等清は彼名所見たまひたると申されし」と等清以降の周辺の連歌師の注と考えられている。

10 九代集抄

底本:甲南女子大学図書館本筆者(書写者):筆年:戦国時代歌数:531首校注者:兼築信行校合本:島原市立図書館本他解題:牡丹花肖柏(夢庵)が後撰集から続後撰集までの九代集の秀歌の抄出した「九代抄」第三類本に注釈を加えたもので、九代抄に比べ簡略化されている注が多く、別種の聞書である。九代抄の伝本には、①甲南女子大学図書館赤木文庫旧蔵本、②島原市立図書館松平文庫本、③太田武夫本、④井上宗雄本が知られている。①は古典文庫に翻刻されている。歌数は531首だが、一部作者名のみで、歌と注が欠落しているが、他本で補っている。

11 (宗碵五百箇条)聞書連歌底本:西尾市立図書館岩瀬文庫筆者(書写者):宗牧筆年:享禄二年(天正三年)歌数:8首校注者:余語敏男校合本:宮内庁書陵部本、京都女子大学図書館本解題:月村斎宗碵の言説を宗牧が聞書にしたもの。西尾市写本他、彰考館「宗碩五百箇条」、宮内庁書陵部「連歌不審詞聞書」、京都女子大学図書館「宗碵聞書」が有る。宮内庁本には、八雲御抄の説を「言云」として書き入れた箇所が八つ有る。参考『宗碩五百箇條』と『詞源略註』 小川 幸三 熊本短大論集 37 (1), 104-140, 1986-07熊本学園大学翻刻京都女子大学所蔵「宗碩聞書」大村 敦子 女子大国文 (111), p121-141, 1992-06 京都女子大学国文学会

12 天文鈔本新古今倭謌集春夏底本:今治市立河野記念美術館本筆者(書写者):不明(内山秀隆)筆年:(天文十九年)歌数:286首校注者:片山享校合本:ナシ解題:切出歌3首(110b 家持、146d 太上天皇、162d 赤人)が、流布本に無く、烏丸本に2首一致するが、現存しない異本に拠ったと考えられている。春歌夏歌のみの全注本で、全巻あったかは不明。心敬説が多い。作者は不明であるが、室の八島(栃木県)について、地元に詳しい者の記載となっている事から、片山は芳純法師を擬している。

Clik here to view.

新古今和歌集古注集成

中世古注編1

(常縁原撰本)新古今集聞書 新古今抜書 新古今抜書抄 柿本傭材抄 新古今注 十代抜書 詞字注 宗長秘歌抄 九代抄 九代集抄 (宗碵五百箇条)聞書連歌 天文鈔本新古今倭謌集春夏

Image may be NSFW.

Clik here to view.

作者:新古今集古注集成の会 代表 片山享初版:1997年2月28日発行:(有)笠間書院

1 (常縁原撰本)新古今集聞書

底本:福岡市美術館黒田家本筆者(書写者):東常縁(細川幽斎)

筆年:室町中期歌数:200首校注者:荒木尚校合本:永青文庫本解題:東常縁の新古今聞書は、新古今和歌集注釈書の中で最も早いもの。細川幽斎(玄旨)が書写した。増補した本が広く流布。おそらく師匠の二条派の堯孝、冷泉派の正徹らの説を聞き、さらにの了見を加えて常縁がまとめたものと推察されている。幽斎自筆本(永青文庫)、伝幽斎筆本(福岡市美術館)と細川興元の幕下であった養暹が保有していた中院通勝書写本(九州大学細川文庫本、内閣文庫本、高松宮家本、愛知県立大学本)の二系統が伝存する。

抄出された歌人は、良経、西行、定家、家隆ら63人で、当時の好尚が反映されていると解される。東常縁は、古今伝授の祖である。

2 新古今抜書

底本:梁瀬一雄氏蔵本筆者(書写者):日野殿広光卿の古筆極札貼付

筆年:極札からは室町中期後期歌数:30首校注者:片山享校合本:ナシ解題:梁瀬氏蔵本が、孤本。「日野殿広光卿 新古今抜書帰る雁」の古筆極札を貼付しているが、著者が広光とは断定出来ない。「新古今の中」と内題が有る。一部歌順を無視して配列がされている。梁瀬氏は、新古今抜書抄との関係から「心敬が新古今に関する註書を持って居り、それを兼載が自己の質疑を呈した時に、そのたづねた歌についての解をも加へて、書き与へたのであらうと思ふ。。。架蔵本は、心敬の全く自発的に記しておいたメモであつたのではないか。」とし、片山氏は、「注文の表現からみれば『抜書抄』諸本の文末表現に比して本書の文末表現は直載的であって心敬注は疑えないが、完全な自注とは云えず。心敬周辺による聞書と思われ、それは心敬所説を極めて忠実に伝えたものであると云えよう」としている。参考新古今抜書傳本考 梁瀬一雄 豊田工業高等専門学校研究紀要 1 1-15, 1968-09-02 豊田工業高等専門学校「新古今抜書抄」考 片山享 和歌文学研究 (68), p49-60, 1994-05 和歌文学会

3 新古今抜書抄

底本:肥前島原松平文庫本筆者(書写者):心敬 猪苗代兼載筆年:戦国時代文明頃(江戸時代初期書写)歌数:116首校注者:片山享校合本:後藤重郎氏蔵本解題:跋文より、心敬が兼載所望によって「あまたの人に聞をき尋見侍しはし/"\筆にまかせて書きとゞめ」とあるが、一部「師説」と聞書形式も有り、心敬所与本に兼載による増補され、書き換えられた注釈書。水田紀久氏蔵本と後藤重郎氏蔵本・松平文庫本の2系統が有る。参考新古今和歌集兼載注 小島吉雄 大阪大学文学部創立十周年記念論集 昭和34年3月新古今抜書傳本考 梁瀬一雄「新古今抜書抄」考 片山享 和歌文学研究

4 柿本傭材抄

底本:肥前島原松平文庫本筆者(書写者):曼殊院門跡良鎮筆年:戦国時代文明頃歌数:校注者:武井和人校合本:久松潜一旧蔵本解題:一条兼良の講釈を、息子の曼殊院門跡良鎮が編集したもの。文明元年頃までに第一次良鎮本が成立し、文明八年以前に兼良刪補本、兼良没後(文明十三年 1481年没)第二次良鎮本が出来た。諸本は、第二次良鎮本の第一類として、彰考館蔵本、大阪府立中之島図書館蔵本、松平文庫本、国文学研究資料館久松潜一旧蔵本、寛文九年刊本。兼良刪補本の第二類として、京都大学付属図書館蔵本が有る。参考「『柿本傭材抄』の成立」補遺--附翻刻・校異 武井和人 埼玉大学紀要 人文科学篇 (32), p1-44, 1983 埼玉大学教養部

5 新古今注

底本:京都大学付属図書館蔵筆者(書写者):不詳(環翠軒清原宣賢)筆年:戦国時代以前歌数:747首校注者:黒川昌享校合本:静嘉堂文庫解題:京都大学付属図書館蔵「新古今注」、静嘉堂文庫「新古今和歌集註」と京都大学付属図書館蔵「新古今集抄」の2系統が有る。新古今注の識語に、「於坂本自上冷泉家借得之云々 環翠軒(清原宣賢)」が有り、宣賢が上冷泉当主冷泉為和から本を借りて書写した。宣賢が享禄二年(1529年)二月に出家し、環翠軒と軒号を名乗った以降で、冷泉為和が坂本にいた享禄四年(1531年)九月までの書写と推計されている。なお、宣賢が書写した本にいくつか空白が有り、親本には虫食いが有ったと推察され、書写時期から、かなり以前の執筆と推計している。静嘉堂文庫本は、宣賢が書き写す際書き加えた部分も有り、識語により久世栄通が転写したと推察されている。宣賢の外孫細川幽斎に新古今注が伝わり、幽斎の新古今和歌集聞書増補に生かされている。参考新古今注 黒川昌享編 広島中世文芸研究会 1966.1清原宣賢の歌学--「詞源要略」を中心に 大取 一馬 国語国文 44 (11), p23-38, 1975-11 中央図書出版社中世歌壇史の研究 井上宗雄著 風間書房改訂新版 1984-1987

6 十代抜書底本:神宮文庫本筆者(書写者):宗祇(宗牧?)筆年:戦国時代歌数:96首(帝塚山大学蔵)校注者:黒川昌享校合本:帝塚山大学本 三手文庫本解題:後撰、拾遺、後拾遺、金葉、詩花、千載、新古今、新勅撰、続後撰、続古今から624首と堀川院百首抄出297首、堀川院後百首抄出144首の歌と注からなる。うち新古今は96首。掲載した歌集により、第一類として神宮文庫蔵(新古今1首闕)、帝塚山短期大学(現在は帝塚山大学)図書館蔵、第二類として三手文庫蔵、太田武夫氏蔵、堀川二代のみ掲載の第三類として東北大学付属図書館教養部分館蔵が有り、それ以外に伊地知鉄男氏蔵が有る。奥書によると、宗祇が連歌師の為に参考歌を抄出し、洛中の先達から不審の所を聞き、談合した物を、老眼老筆で記した本を伝授したと宗養が記している。宗養は、38歳で死去しており、81歳で死去した宗祇が著者と考えられるが、注に「用歌」と言う宗祇の他の本に見られない用語を使用しており、宗養の父宗牧が加筆した可能性も有る。参考神宮文庫本「十代抜書」とその作者について 黒川 昌享 三重大学教育学部研究紀要 人文・社会科学 (36), p159-164, 1985 三重大学

7 詞字注

底本:龍谷大学図書館本筆者(書写者):宗祇(源尹隆)筆年:延徳三年(天文十四年)歌数:62首校注者:大取一馬校合本:ナシ解題:龍谷大学図書館蔵写字台文庫旧蔵本が孤本。古今、後撰、拾遺、後拾遺、金葉、詞花、千載、新古今の注釈書で、新古今は62首。

8 宗長秘歌抄

底本:川越市立図書館本筆者(書写者):宗長筆年:室町中期(天文十二年)歌数:校注者:岸田依子校合本:早稲田大学図書館蔵伊地知鐵男文庫、京都大学図書館本解題:二十本程の伝本が知られているが、題も「宗長秘歌抄」(神宮文庫、後藤重郎氏本)のみであり、それ以外は「和歌の友 宗長歌注」、「秘歌百四十首注」、「難詠密解」、「新古今抜書」、「吉備集」、「歌秘抄」とバラバラである。本文の系統的には、大阪府立図書館蔵「宗祇秘注」以外は全て同系統と見られる。底本の川越市立図書館本の奥書に「為初心人抜諸集之内宗長老人注之」と有り、注釈に「~とぞ」と聞書の文体が有り、宗長が自説と師の宗祇からの聞書き、第三者の説を取り込んだものと推察している。(川越市立図書館貴重本005)Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

9 九代抄

底本:内閣文庫本筆者(書写者):等清の周辺連歌師←伝肖柏(藤原盛武)筆年:戦国時代歌数:531首校注者:池尾和也校合本:後藤重郎本、住吉大社本解題:牡丹花肖柏(夢庵)が後撰集から続後撰集までの九代集の秀歌の抄出した「九代抄」第三類本に注釈を加えたもの。新古今集は、春歌43、夏歌32、秋歌122、冬歌61、恋歌45、雑歌228の計531首。当初は、肖柏の自注として考えられていたが、寛永時代には否定され不明となっていた。注文の中に「等清は彼名所見たまひたると申されし」と等清以降の周辺の連歌師の注と考えられている。

10 九代集抄

底本:甲南女子大学図書館本筆者(書写者):筆年:戦国時代歌数:531首校注者:兼築信行校合本:島原市立図書館本他解題:牡丹花肖柏(夢庵)が後撰集から続後撰集までの九代集の秀歌の抄出した「九代抄」第三類本に注釈を加えたもので、九代抄に比べ簡略化されている注が多く、別種の聞書である。九代抄の伝本には、①甲南女子大学図書館赤木文庫旧蔵本、②島原市立図書館松平文庫本、③太田武夫本、④井上宗雄本が知られている。①は古典文庫に翻刻されている。歌数は531首だが、一部作者名のみで、歌と注が欠落しているが、他本で補っている。

11 (宗碵五百箇条)聞書連歌底本:西尾市立図書館岩瀬文庫筆者(書写者):宗牧筆年:享禄二年(天正三年)歌数:8首校注者:余語敏男校合本:宮内庁書陵部本、京都女子大学図書館本解題:月村斎宗碵の言説を宗牧が聞書にしたもの。西尾市写本他、彰考館「宗碩五百箇条」、宮内庁書陵部「連歌不審詞聞書」、京都女子大学図書館「宗碵聞書」が有る。宮内庁本には、八雲御抄の説を「言云」として書き入れた箇所が八つ有る。参考『宗碩五百箇條』と『詞源略註』 小川 幸三 熊本短大論集 37 (1), 104-140, 1986-07熊本学園大学翻刻京都女子大学所蔵「宗碩聞書」大村 敦子 女子大国文 (111), p121-141, 1992-06 京都女子大学国文学会

12 天文鈔本新古今倭謌集春夏底本:今治市立河野記念美術館本筆者(書写者):不明(内山秀隆)筆年:(天文十九年)歌数:286首校注者:片山享校合本:ナシ解題:切出歌3首(110b 家持、146d 太上天皇、162d 赤人)が、流布本に無く、烏丸本に2首一致するが、現存しない異本に拠ったと考えられている。春歌夏歌のみの全注本で、全巻あったかは不明。心敬説が多い。作者は不明であるが、室の八島(栃木県)について、地元に詳しい者の記載となっている事から、片山は芳純法師を擬している。