Image may be NSFW.

Clik here to view.

源平盛衰記 巻第四十一 平家人々歎附梶原逆櫓事同十五日に、源氏は西国へ発向す。日比渡部、神崎両所にて舟ぞろへしけるが、今日既に纜を解て、三河守範頼は神崎を出て、山陽道より長門国へ赴き、大夫判官義経は、南海道より四国へ渡るべしとて、大物が浜にあり。平家は又屋島を以て城郭とし、彦島を以軍の陣とす。前中納言知盛卿、九国の兵を卒して門字関を固たり。

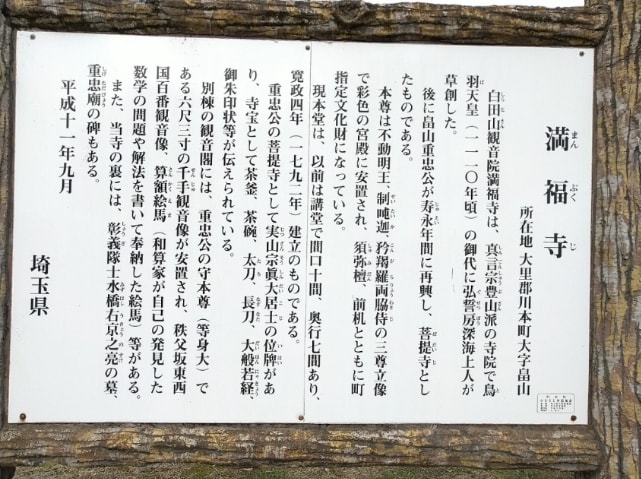

万福寺(畠山重忠菩提寺)Image may be NSFW.

Clik here to view. 大夫判官は大物浦にて、大淀の江内忠俊を以て船揃して、軍の談議ありけるに、梶原平三景時申けるは、船に逆櫓と申物を立候て、軍の自在を得様にし候ばやと申けり。判官、逆櫓とは何と云事ぞと問給へば、梶原は、逆櫓とは船舳に艫へ向て櫓を立候。其故は、陸地の軍は、進退逸物の馬に乗て、心に任て懸るべき処をば蒐、可引折は引も安き事にて侍り。船軍は押早めつる後、押戻すはゆゝしき大事にて侍べし。敵つよらば舳の方の櫓を以て押戻し、敵よわらば元の如艫の櫓を以て押渡し侍らばやと申たりければ、判官、軍と云は、大将軍が後にて蒐よ責よと云ふだにも、引退は軍兵の習なり。況兼て逃支度したらんに、軍に勝なんやと宣へば、梶原、大将軍の謀の能と申は、身を全うして敵を亡す。前後をかへりみず、向ふ敵ばかりを打取んとて、鐘を知ぬをば、猪武者とてあぶなき事にて候。君はなほ若気にて、加様には仰せらるゝにこそと申。判官少色損じて、不知とよ。猪鹿は知ず。義経は只敵に打勝たるぞ心地はよき、軍と云は、家を出し日より敵に組て死なんとこそ存ずる事なれ。二首身を全せん。命を死なじと思はんには、本より軍場に出ぬには不如。敵に組で死するは武者の本也。命を惜みて逃は人ならず。去ば和殿が大将軍承たらん時は、逃儲して百挺千挺の逆櫓をも立給へ。義経が舟にはいま/\しければ、逆櫓と云事聞とも聞じと宣へば、あたり近兵共是を聞て、一度に咄と笑ふ。梶原、よしなき事申出してけりと赤面せり。

大夫判官は大物浦にて、大淀の江内忠俊を以て船揃して、軍の談議ありけるに、梶原平三景時申けるは、船に逆櫓と申物を立候て、軍の自在を得様にし候ばやと申けり。判官、逆櫓とは何と云事ぞと問給へば、梶原は、逆櫓とは船舳に艫へ向て櫓を立候。其故は、陸地の軍は、進退逸物の馬に乗て、心に任て懸るべき処をば蒐、可引折は引も安き事にて侍り。船軍は押早めつる後、押戻すはゆゝしき大事にて侍べし。敵つよらば舳の方の櫓を以て押戻し、敵よわらば元の如艫の櫓を以て押渡し侍らばやと申たりければ、判官、軍と云は、大将軍が後にて蒐よ責よと云ふだにも、引退は軍兵の習なり。況兼て逃支度したらんに、軍に勝なんやと宣へば、梶原、大将軍の謀の能と申は、身を全うして敵を亡す。前後をかへりみず、向ふ敵ばかりを打取んとて、鐘を知ぬをば、猪武者とてあぶなき事にて候。君はなほ若気にて、加様には仰せらるゝにこそと申。判官少色損じて、不知とよ。猪鹿は知ず。義経は只敵に打勝たるぞ心地はよき、軍と云は、家を出し日より敵に組て死なんとこそ存ずる事なれ。二首身を全せん。命を死なじと思はんには、本より軍場に出ぬには不如。敵に組で死するは武者の本也。命を惜みて逃は人ならず。去ば和殿が大将軍承たらん時は、逃儲して百挺千挺の逆櫓をも立給へ。義経が舟にはいま/\しければ、逆櫓と云事聞とも聞じと宣へば、あたり近兵共是を聞て、一度に咄と笑ふ。梶原、よしなき事申出してけりと赤面せり。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

判官は、抑景時が義経を向う様に猪に喩る条こそ希怪なれ。若党ども景時取て引落せと宣へば、伊勢三郎義盛、片岡八郎、武蔵房弁慶等、判官の前に進み出で、既に取て引張るべき気色なり。景時是を見て、軍談議に兵共が所存をのぶるは常の習、能義には同じ悪きをば棄、如何にも身を全して、平家を亡すべき謀を申景時に、恥を与んと宣へば、返殿は鎌倉殿の御為には不忠の人や。但年比は主は一人、今日又主の出きける不思議さよとて、矢さしくはせて判宮に向。子息景季、景高、景茂等つゞきて進む。判官腹を立て喬刀を取て向処を、三浦別当能澄判官を懐止。畠山庄司次郎重忠梶原を抱て動さず。土肥次郎実平は源太を抱く。多々良五郎能春は平次を懐く。各申けるは、此条互に穏便ならず。友諍其詮なし。平家の漏聞んも嗚呼がましし。又鎌倉殿の被聞召も其憚在べし。当座の興言くるしみ有べからずと申ければ、判官誠にと思てしづまれば、梶原も勝に乗に及ず。此意趣を結てぞ判官終に梶原には弥讒せられける。

Image may be NSFW.

Clik here to view. 判官は、都を出時も申しし様に、少も命惜しと思はん人々は是より返上給へ、敵に組で死なんと思はん人々は義経付と宣へば、畠山庄司次郎重忠、和田小太郎義盛、熊谷次郎直実、平山武者所季重、渋谷庄司重国、子息右馬允重助、土肥次郎実平、子息弥太郎遠平、佐々木四郎高綱、金子十郎家忠、伊勢三郎義盛、渡部源五馬允眤、鎌田藤次光政、奥州佐藤三郎兵衛継信、其弟に四郎兵衛忠信、片岡八郎為春、武蔵房弁慶等は判官に付、梶原は逆櫓の事に恨を含、判官につき軍せん事面目なしと思ひければ、引分れて参川守範頼につき、長門国へ向ふ。

判官は、都を出時も申しし様に、少も命惜しと思はん人々は是より返上給へ、敵に組で死なんと思はん人々は義経付と宣へば、畠山庄司次郎重忠、和田小太郎義盛、熊谷次郎直実、平山武者所季重、渋谷庄司重国、子息右馬允重助、土肥次郎実平、子息弥太郎遠平、佐々木四郎高綱、金子十郎家忠、伊勢三郎義盛、渡部源五馬允眤、鎌田藤次光政、奥州佐藤三郎兵衛継信、其弟に四郎兵衛忠信、片岡八郎為春、武蔵房弁慶等は判官に付、梶原は逆櫓の事に恨を含、判官につき軍せん事面目なしと思ひければ、引分れて参川守範頼につき、長門国へ向ふ。

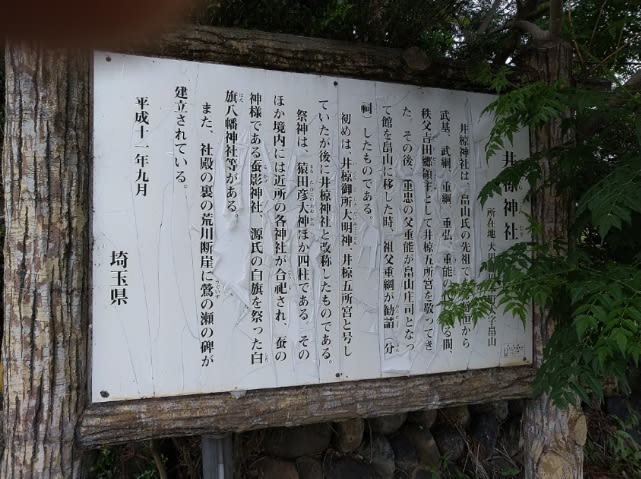

井椋神社

Image may be NSFW.

Clik here to view. 源平盛衰記巻第四十二 屋島合戦付玉虫立扇与一射扇事

源平盛衰記巻第四十二 屋島合戦付玉虫立扇与一射扇事

両方引退き、又強健処に、沖より荘たる船一艘、渚に向て漕寄。二月廿日の事なるに、柳の五重に紅の袴著て、袖笠かづける女房あり。皆紅の扇に日出たるを枕に挟て、船の舳頭に立て、是を射よとて源氏の方をぞ招たる。此女房と云は、建礼門院の后立の御時、千人の中より撰出せる雑司に、玉虫前共云又は舞前共申。今年十九にぞ成ける。雲の鬢霞の眉、花のかほばせ雪の膚、絵に書とも筆も及がたし。折節夕日に耀て、いとゞ色こそ増りけれ。懸りければ、西国までも被召具たりけるを、被出て此扇を立たり。此扇と云は、故高倉院厳島へ御幸の時、三十本切立てて明神に進奉あり。皆紅に日出したる扇也。平家都を落給し時厳島へ参社あり、神主佐伯景広此扇を取出して、是は一人の御施入、明神の御秘蔵也、且は故院の御情、帝業の御守たるべし、されば此扇を持せ給たらば、敵の矢も還て其身にあたり候べし、と祝言して進せたりけるを、此を源氏射弛したらば当家軍に勝べし、射負せたらば源氏が得利なるべしとて、軍の占形にぞ被立たる。角して女房は入にけり。源氏は遥に是を見て、当座の景気の面白さに、目を驚し心を迷す者もあり、此扇誰射よと仰られんと肝膾を作り堅唾を飲る者もあり。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

判官畠山を召。重忠は木蘭地直垂に、歮縄目の鎧著て、大中黒の矢負、所籐の弓の真中取、黒の馬の太逞に金覆輪の鞍置、判官の弓手の脇に進出て畏つて候。義経は女にめづる者と平家に云なるが、角構へたらば、定て進み出て興に入ん処を、よき射手を用意して、真中さし当て射落さんと、たばかり事と心得たり、あの扇被射なんやと宣へば、畠山畏つて、君の仰、家の面目と存ずる上は子細を申に及ず、但是はゆゆしき晴態也、重忠打物取ては鬼神と云共更に辞退申まじ、地体脚気の者なる上に、此間馬にふられて、気分をさし手あはらに覚え侍り、射損じては私の恥はさる事にて、源氏一族の御瑕瑾と存ず、他人に仰よと申。畠山角辞しける間諸人色を失へり。判官は偖誰か在べきと尋ね給へば、畠山、当時御方には、下野国住人那須太郎助宗が子に十郎兄弟こそ加様の小者は賢しく仕り候へ、彼等を召るべし。人は免し候はず共、強弓遠矢打者などの時は、可蒙仰と深申切たり。さらば十郎とて召れたり。褐の直垂に、洗革の鎧に片白の甲、二十四指たる白羽の矢に、笛籐の弓の塗籠たる真中取て、渚を下にさしくつろげてぞ参たる。判官あの扇仕れと仰す。御諚の上は子細を申に及ね共、一谷の巌石を落し時、馬弱して弓手の臂を沙につかせて侍しが、灸治も未愈、小振して定の矢仕ぬ共不存、弟にて候与一冠者は、小兵にて侍れ共、懸鳥的などはづるゝは希也、定の矢仕ぬべしと存、可被仰下と弟に譲て引へたり。さらば与一とて召れたり。其日の装束は、紺村紺の直垂に緋威の鎧、鷹角反甲居頸に著なし、二十四指たる中黒の箭負、滋籐の弓に赤銅造の太刀を帯、宿赫白馬の太逞に、州崎に千鳥の飛散たる貝鞍置て乗たりけるが、進出て、判官の前に、弓取直して畏れり。あの扇仕れ、晴り所作ぞ不覚すなと宣ふ。与一仰承、子細申さんとする処に、伊勢三郎義盛、後藤兵衛尉実基等、与一を判官の前に引居て、面々の故障に日既に暮なんとす。兄の十郎指申上は子細や有べき、疾々急給へ/\、海上暗く成なばゆゝしき御方の大事也、早々と云ければ、与一誠にと思ひ、甲をば脱童に持せ、揉烏帽子引立て、薄紅梅の鉢巻して、手綱掻繰、扇の方へぞ打向ける。生年十七歳、色白小鬚生、弓の取様馬の乗貌、優なる男にぞ見えたりける。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

波打際に打寄て、弓手の沖を見渡せば、主上を奉始、国母建礼門院、北政所、方々の女房達、御船其数漕並、屋形屋形の前後には、御簾も几帳もさゝめけり。袴温巻の坐までも、楊梅桃李とかざられたり。塩風にさそふ虚焼は、東袖にぞ通ふらし。妻手の沖を見渡せば、平家の軍将屋島大臣を始奉、子息右衛門督清宗、平中納言教盛、新中納言知盛、修理大夫経盛、新三位中将資盛、左中将清経、新少将有盛、能登守教経、侍従忠房、侍には、越中次郎兵衛盛嗣、悪七兵衛景清、江比田五郎、民部大輔等、皆甲冑を帯して、数百艘の兵船を漕並て是を見。水手梶取に至まで、今日を晴とぞ振舞たる。後の陸を顧れば、源氏の大将軍、大夫判官を始て、畠山庄司次郎重忠、土肥次郎実平、平山武者所季重、佐原介能澄、子息平六能村、同十郎能連、和田小太郎義盛、同三郎宗実、大田和四郎能範、佐々木四郎高綱、平左近太郎為重、伊勢三郎義盛、横山太郎時兼、城太郎家永等、源氏大勢にて轡を並て是を見る。定の当を知ざれば、源氏の兵各手をぞ握りける。

Image may be NSFW.

Clik here to view. されば沖も渚も推なべて、何所も晴と思けり。そこしも遠浅也。鞍爪鎧の菱縫の板の浸るまで打入たれ共、沛艾の馬なれば、海の中にてはやりけり。手綱をゆりすゑ/\鎮れ共、寄る小波に物怖して、足もとゞめず狂けり。扇の方を急見れば、折節西風吹来て、船は艫舳も動つゝ、扇枕にもたまらねば、くるり/\と廻けり。何所を射べし共覚ず。与一運の極と悲くて、眼をふさぎ心を静て、帰命頂礼八幡大菩薩、日本国中大小神祇、別しては下野国日光宇都宮、氏御神那須大明神、弓矢の冥加有べくは、扇を座席に定めて給へ、源氏の運も極、家の果報も尽べくは、矢を放ぬ前に、深く海中に沈め給へと祈念して、目を開て見たりければ、扇は座にぞ静れる。さすがに物の射にくきは、夏山の滋緑の木間より、僅に見ゆる小鳥を、不殺射こそ大事なれ、挟みて立たる扇也、神力既に指副たり、手の下なりと思つゝ、十二束二つ伏の鏑矢を抜出し、爪やりつゝ、滋籐の弓握太なるに打食、能引暫固たり。源氏の方より今少打入給へ/\と云。七段計を阻たり。扇の紙には日を出したれば恐あり、蚊目の程をと志て兵と放。浦響くまでに鳴渡、蚊目より上一寸置て、ふつと射切たりければ、蚊目は船に留て、扇は空に上りつゝ、暫中にひらめきて、海へ颯とぞ入にける。折節夕日に耀て、波に漂ふ有様は、竜田山の秋の暮、河瀬の紅葉に似たりけり。鳴箭は抜て潮にあり、澪浮州と覚えたり。平家は舷を扣て、女房も男房も、あ射たり/\と感じけり。源氏は鞍の前輪箙を扣て、あ射たり/\と誉ければ、舟にも陸にも、どよみにてぞ在ける。紅の扇の水に漂ふ面白さに、玉虫は、 時ならぬ花や紅葉をみつる哉芳野初瀬の麓ならねど

されば沖も渚も推なべて、何所も晴と思けり。そこしも遠浅也。鞍爪鎧の菱縫の板の浸るまで打入たれ共、沛艾の馬なれば、海の中にてはやりけり。手綱をゆりすゑ/\鎮れ共、寄る小波に物怖して、足もとゞめず狂けり。扇の方を急見れば、折節西風吹来て、船は艫舳も動つゝ、扇枕にもたまらねば、くるり/\と廻けり。何所を射べし共覚ず。与一運の極と悲くて、眼をふさぎ心を静て、帰命頂礼八幡大菩薩、日本国中大小神祇、別しては下野国日光宇都宮、氏御神那須大明神、弓矢の冥加有べくは、扇を座席に定めて給へ、源氏の運も極、家の果報も尽べくは、矢を放ぬ前に、深く海中に沈め給へと祈念して、目を開て見たりければ、扇は座にぞ静れる。さすがに物の射にくきは、夏山の滋緑の木間より、僅に見ゆる小鳥を、不殺射こそ大事なれ、挟みて立たる扇也、神力既に指副たり、手の下なりと思つゝ、十二束二つ伏の鏑矢を抜出し、爪やりつゝ、滋籐の弓握太なるに打食、能引暫固たり。源氏の方より今少打入給へ/\と云。七段計を阻たり。扇の紙には日を出したれば恐あり、蚊目の程をと志て兵と放。浦響くまでに鳴渡、蚊目より上一寸置て、ふつと射切たりければ、蚊目は船に留て、扇は空に上りつゝ、暫中にひらめきて、海へ颯とぞ入にける。折節夕日に耀て、波に漂ふ有様は、竜田山の秋の暮、河瀬の紅葉に似たりけり。鳴箭は抜て潮にあり、澪浮州と覚えたり。平家は舷を扣て、女房も男房も、あ射たり/\と感じけり。源氏は鞍の前輪箙を扣て、あ射たり/\と誉ければ、舟にも陸にも、どよみにてぞ在ける。紅の扇の水に漂ふ面白さに、玉虫は、 時ならぬ花や紅葉をみつる哉芳野初瀬の麓ならねど

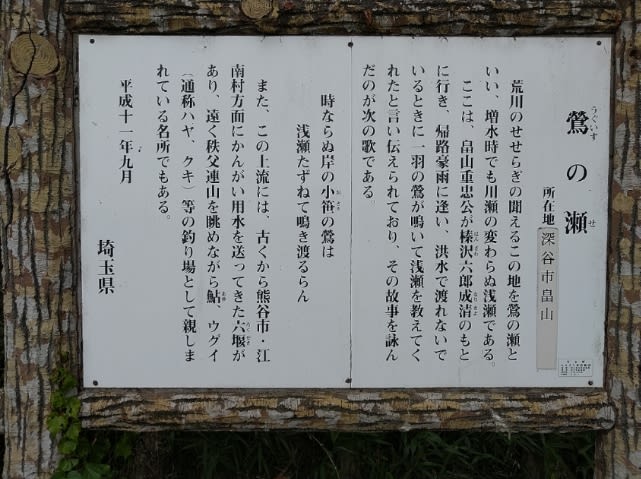

鴬の瀬

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

六堰頭首工(重忠橋)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さみだれの荒川渡る馬いかだ

(昔、畠山重忠は、宇治川を馬いかだで渡ろうとしたが、今も五月雨の荒川を6頭馬で塞き止め渡ろうとしていると言う意)

Clik here to view.

源平盛衰記 巻第四十一 平家人々歎附梶原逆櫓事同十五日に、源氏は西国へ発向す。日比渡部、神崎両所にて舟ぞろへしけるが、今日既に纜を解て、三河守範頼は神崎を出て、山陽道より長門国へ赴き、大夫判官義経は、南海道より四国へ渡るべしとて、大物が浜にあり。平家は又屋島を以て城郭とし、彦島を以軍の陣とす。前中納言知盛卿、九国の兵を卒して門字関を固たり。

万福寺(畠山重忠菩提寺)Image may be NSFW.

Clik here to view.

大夫判官は大物浦にて、大淀の江内忠俊を以て船揃して、軍の談議ありけるに、梶原平三景時申けるは、船に逆櫓と申物を立候て、軍の自在を得様にし候ばやと申けり。判官、逆櫓とは何と云事ぞと問給へば、梶原は、逆櫓とは船舳に艫へ向て櫓を立候。其故は、陸地の軍は、進退逸物の馬に乗て、心に任て懸るべき処をば蒐、可引折は引も安き事にて侍り。船軍は押早めつる後、押戻すはゆゝしき大事にて侍べし。敵つよらば舳の方の櫓を以て押戻し、敵よわらば元の如艫の櫓を以て押渡し侍らばやと申たりければ、判官、軍と云は、大将軍が後にて蒐よ責よと云ふだにも、引退は軍兵の習なり。況兼て逃支度したらんに、軍に勝なんやと宣へば、梶原、大将軍の謀の能と申は、身を全うして敵を亡す。前後をかへりみず、向ふ敵ばかりを打取んとて、鐘を知ぬをば、猪武者とてあぶなき事にて候。君はなほ若気にて、加様には仰せらるゝにこそと申。判官少色損じて、不知とよ。猪鹿は知ず。義経は只敵に打勝たるぞ心地はよき、軍と云は、家を出し日より敵に組て死なんとこそ存ずる事なれ。二首身を全せん。命を死なじと思はんには、本より軍場に出ぬには不如。敵に組で死するは武者の本也。命を惜みて逃は人ならず。去ば和殿が大将軍承たらん時は、逃儲して百挺千挺の逆櫓をも立給へ。義経が舟にはいま/\しければ、逆櫓と云事聞とも聞じと宣へば、あたり近兵共是を聞て、一度に咄と笑ふ。梶原、よしなき事申出してけりと赤面せり。

大夫判官は大物浦にて、大淀の江内忠俊を以て船揃して、軍の談議ありけるに、梶原平三景時申けるは、船に逆櫓と申物を立候て、軍の自在を得様にし候ばやと申けり。判官、逆櫓とは何と云事ぞと問給へば、梶原は、逆櫓とは船舳に艫へ向て櫓を立候。其故は、陸地の軍は、進退逸物の馬に乗て、心に任て懸るべき処をば蒐、可引折は引も安き事にて侍り。船軍は押早めつる後、押戻すはゆゝしき大事にて侍べし。敵つよらば舳の方の櫓を以て押戻し、敵よわらば元の如艫の櫓を以て押渡し侍らばやと申たりければ、判官、軍と云は、大将軍が後にて蒐よ責よと云ふだにも、引退は軍兵の習なり。況兼て逃支度したらんに、軍に勝なんやと宣へば、梶原、大将軍の謀の能と申は、身を全うして敵を亡す。前後をかへりみず、向ふ敵ばかりを打取んとて、鐘を知ぬをば、猪武者とてあぶなき事にて候。君はなほ若気にて、加様には仰せらるゝにこそと申。判官少色損じて、不知とよ。猪鹿は知ず。義経は只敵に打勝たるぞ心地はよき、軍と云は、家を出し日より敵に組て死なんとこそ存ずる事なれ。二首身を全せん。命を死なじと思はんには、本より軍場に出ぬには不如。敵に組で死するは武者の本也。命を惜みて逃は人ならず。去ば和殿が大将軍承たらん時は、逃儲して百挺千挺の逆櫓をも立給へ。義経が舟にはいま/\しければ、逆櫓と云事聞とも聞じと宣へば、あたり近兵共是を聞て、一度に咄と笑ふ。梶原、よしなき事申出してけりと赤面せり。Image may be NSFW.

Clik here to view.

判官は、抑景時が義経を向う様に猪に喩る条こそ希怪なれ。若党ども景時取て引落せと宣へば、伊勢三郎義盛、片岡八郎、武蔵房弁慶等、判官の前に進み出で、既に取て引張るべき気色なり。景時是を見て、軍談議に兵共が所存をのぶるは常の習、能義には同じ悪きをば棄、如何にも身を全して、平家を亡すべき謀を申景時に、恥を与んと宣へば、返殿は鎌倉殿の御為には不忠の人や。但年比は主は一人、今日又主の出きける不思議さよとて、矢さしくはせて判宮に向。子息景季、景高、景茂等つゞきて進む。判官腹を立て喬刀を取て向処を、三浦別当能澄判官を懐止。畠山庄司次郎重忠梶原を抱て動さず。土肥次郎実平は源太を抱く。多々良五郎能春は平次を懐く。各申けるは、此条互に穏便ならず。友諍其詮なし。平家の漏聞んも嗚呼がましし。又鎌倉殿の被聞召も其憚在べし。当座の興言くるしみ有べからずと申ければ、判官誠にと思てしづまれば、梶原も勝に乗に及ず。此意趣を結てぞ判官終に梶原には弥讒せられける。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

判官は、都を出時も申しし様に、少も命惜しと思はん人々は是より返上給へ、敵に組で死なんと思はん人々は義経付と宣へば、畠山庄司次郎重忠、和田小太郎義盛、熊谷次郎直実、平山武者所季重、渋谷庄司重国、子息右馬允重助、土肥次郎実平、子息弥太郎遠平、佐々木四郎高綱、金子十郎家忠、伊勢三郎義盛、渡部源五馬允眤、鎌田藤次光政、奥州佐藤三郎兵衛継信、其弟に四郎兵衛忠信、片岡八郎為春、武蔵房弁慶等は判官に付、梶原は逆櫓の事に恨を含、判官につき軍せん事面目なしと思ひければ、引分れて参川守範頼につき、長門国へ向ふ。

判官は、都を出時も申しし様に、少も命惜しと思はん人々は是より返上給へ、敵に組で死なんと思はん人々は義経付と宣へば、畠山庄司次郎重忠、和田小太郎義盛、熊谷次郎直実、平山武者所季重、渋谷庄司重国、子息右馬允重助、土肥次郎実平、子息弥太郎遠平、佐々木四郎高綱、金子十郎家忠、伊勢三郎義盛、渡部源五馬允眤、鎌田藤次光政、奥州佐藤三郎兵衛継信、其弟に四郎兵衛忠信、片岡八郎為春、武蔵房弁慶等は判官に付、梶原は逆櫓の事に恨を含、判官につき軍せん事面目なしと思ひければ、引分れて参川守範頼につき、長門国へ向ふ。井椋神社

Image may be NSFW.

Clik here to view.

源平盛衰記巻第四十二 屋島合戦付玉虫立扇与一射扇事

源平盛衰記巻第四十二 屋島合戦付玉虫立扇与一射扇事両方引退き、又強健処に、沖より荘たる船一艘、渚に向て漕寄。二月廿日の事なるに、柳の五重に紅の袴著て、袖笠かづける女房あり。皆紅の扇に日出たるを枕に挟て、船の舳頭に立て、是を射よとて源氏の方をぞ招たる。此女房と云は、建礼門院の后立の御時、千人の中より撰出せる雑司に、玉虫前共云又は舞前共申。今年十九にぞ成ける。雲の鬢霞の眉、花のかほばせ雪の膚、絵に書とも筆も及がたし。折節夕日に耀て、いとゞ色こそ増りけれ。懸りければ、西国までも被召具たりけるを、被出て此扇を立たり。此扇と云は、故高倉院厳島へ御幸の時、三十本切立てて明神に進奉あり。皆紅に日出したる扇也。平家都を落給し時厳島へ参社あり、神主佐伯景広此扇を取出して、是は一人の御施入、明神の御秘蔵也、且は故院の御情、帝業の御守たるべし、されば此扇を持せ給たらば、敵の矢も還て其身にあたり候べし、と祝言して進せたりけるを、此を源氏射弛したらば当家軍に勝べし、射負せたらば源氏が得利なるべしとて、軍の占形にぞ被立たる。角して女房は入にけり。源氏は遥に是を見て、当座の景気の面白さに、目を驚し心を迷す者もあり、此扇誰射よと仰られんと肝膾を作り堅唾を飲る者もあり。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

判官畠山を召。重忠は木蘭地直垂に、歮縄目の鎧著て、大中黒の矢負、所籐の弓の真中取、黒の馬の太逞に金覆輪の鞍置、判官の弓手の脇に進出て畏つて候。義経は女にめづる者と平家に云なるが、角構へたらば、定て進み出て興に入ん処を、よき射手を用意して、真中さし当て射落さんと、たばかり事と心得たり、あの扇被射なんやと宣へば、畠山畏つて、君の仰、家の面目と存ずる上は子細を申に及ず、但是はゆゆしき晴態也、重忠打物取ては鬼神と云共更に辞退申まじ、地体脚気の者なる上に、此間馬にふられて、気分をさし手あはらに覚え侍り、射損じては私の恥はさる事にて、源氏一族の御瑕瑾と存ず、他人に仰よと申。畠山角辞しける間諸人色を失へり。判官は偖誰か在べきと尋ね給へば、畠山、当時御方には、下野国住人那須太郎助宗が子に十郎兄弟こそ加様の小者は賢しく仕り候へ、彼等を召るべし。人は免し候はず共、強弓遠矢打者などの時は、可蒙仰と深申切たり。さらば十郎とて召れたり。褐の直垂に、洗革の鎧に片白の甲、二十四指たる白羽の矢に、笛籐の弓の塗籠たる真中取て、渚を下にさしくつろげてぞ参たる。判官あの扇仕れと仰す。御諚の上は子細を申に及ね共、一谷の巌石を落し時、馬弱して弓手の臂を沙につかせて侍しが、灸治も未愈、小振して定の矢仕ぬ共不存、弟にて候与一冠者は、小兵にて侍れ共、懸鳥的などはづるゝは希也、定の矢仕ぬべしと存、可被仰下と弟に譲て引へたり。さらば与一とて召れたり。其日の装束は、紺村紺の直垂に緋威の鎧、鷹角反甲居頸に著なし、二十四指たる中黒の箭負、滋籐の弓に赤銅造の太刀を帯、宿赫白馬の太逞に、州崎に千鳥の飛散たる貝鞍置て乗たりけるが、進出て、判官の前に、弓取直して畏れり。あの扇仕れ、晴り所作ぞ不覚すなと宣ふ。与一仰承、子細申さんとする処に、伊勢三郎義盛、後藤兵衛尉実基等、与一を判官の前に引居て、面々の故障に日既に暮なんとす。兄の十郎指申上は子細や有べき、疾々急給へ/\、海上暗く成なばゆゝしき御方の大事也、早々と云ければ、与一誠にと思ひ、甲をば脱童に持せ、揉烏帽子引立て、薄紅梅の鉢巻して、手綱掻繰、扇の方へぞ打向ける。生年十七歳、色白小鬚生、弓の取様馬の乗貌、優なる男にぞ見えたりける。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

波打際に打寄て、弓手の沖を見渡せば、主上を奉始、国母建礼門院、北政所、方々の女房達、御船其数漕並、屋形屋形の前後には、御簾も几帳もさゝめけり。袴温巻の坐までも、楊梅桃李とかざられたり。塩風にさそふ虚焼は、東袖にぞ通ふらし。妻手の沖を見渡せば、平家の軍将屋島大臣を始奉、子息右衛門督清宗、平中納言教盛、新中納言知盛、修理大夫経盛、新三位中将資盛、左中将清経、新少将有盛、能登守教経、侍従忠房、侍には、越中次郎兵衛盛嗣、悪七兵衛景清、江比田五郎、民部大輔等、皆甲冑を帯して、数百艘の兵船を漕並て是を見。水手梶取に至まで、今日を晴とぞ振舞たる。後の陸を顧れば、源氏の大将軍、大夫判官を始て、畠山庄司次郎重忠、土肥次郎実平、平山武者所季重、佐原介能澄、子息平六能村、同十郎能連、和田小太郎義盛、同三郎宗実、大田和四郎能範、佐々木四郎高綱、平左近太郎為重、伊勢三郎義盛、横山太郎時兼、城太郎家永等、源氏大勢にて轡を並て是を見る。定の当を知ざれば、源氏の兵各手をぞ握りける。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

されば沖も渚も推なべて、何所も晴と思けり。そこしも遠浅也。鞍爪鎧の菱縫の板の浸るまで打入たれ共、沛艾の馬なれば、海の中にてはやりけり。手綱をゆりすゑ/\鎮れ共、寄る小波に物怖して、足もとゞめず狂けり。扇の方を急見れば、折節西風吹来て、船は艫舳も動つゝ、扇枕にもたまらねば、くるり/\と廻けり。何所を射べし共覚ず。与一運の極と悲くて、眼をふさぎ心を静て、帰命頂礼八幡大菩薩、日本国中大小神祇、別しては下野国日光宇都宮、氏御神那須大明神、弓矢の冥加有べくは、扇を座席に定めて給へ、源氏の運も極、家の果報も尽べくは、矢を放ぬ前に、深く海中に沈め給へと祈念して、目を開て見たりければ、扇は座にぞ静れる。さすがに物の射にくきは、夏山の滋緑の木間より、僅に見ゆる小鳥を、不殺射こそ大事なれ、挟みて立たる扇也、神力既に指副たり、手の下なりと思つゝ、十二束二つ伏の鏑矢を抜出し、爪やりつゝ、滋籐の弓握太なるに打食、能引暫固たり。源氏の方より今少打入給へ/\と云。七段計を阻たり。扇の紙には日を出したれば恐あり、蚊目の程をと志て兵と放。浦響くまでに鳴渡、蚊目より上一寸置て、ふつと射切たりければ、蚊目は船に留て、扇は空に上りつゝ、暫中にひらめきて、海へ颯とぞ入にける。折節夕日に耀て、波に漂ふ有様は、竜田山の秋の暮、河瀬の紅葉に似たりけり。鳴箭は抜て潮にあり、澪浮州と覚えたり。平家は舷を扣て、女房も男房も、あ射たり/\と感じけり。源氏は鞍の前輪箙を扣て、あ射たり/\と誉ければ、舟にも陸にも、どよみにてぞ在ける。紅の扇の水に漂ふ面白さに、玉虫は、 時ならぬ花や紅葉をみつる哉芳野初瀬の麓ならねど

されば沖も渚も推なべて、何所も晴と思けり。そこしも遠浅也。鞍爪鎧の菱縫の板の浸るまで打入たれ共、沛艾の馬なれば、海の中にてはやりけり。手綱をゆりすゑ/\鎮れ共、寄る小波に物怖して、足もとゞめず狂けり。扇の方を急見れば、折節西風吹来て、船は艫舳も動つゝ、扇枕にもたまらねば、くるり/\と廻けり。何所を射べし共覚ず。与一運の極と悲くて、眼をふさぎ心を静て、帰命頂礼八幡大菩薩、日本国中大小神祇、別しては下野国日光宇都宮、氏御神那須大明神、弓矢の冥加有べくは、扇を座席に定めて給へ、源氏の運も極、家の果報も尽べくは、矢を放ぬ前に、深く海中に沈め給へと祈念して、目を開て見たりければ、扇は座にぞ静れる。さすがに物の射にくきは、夏山の滋緑の木間より、僅に見ゆる小鳥を、不殺射こそ大事なれ、挟みて立たる扇也、神力既に指副たり、手の下なりと思つゝ、十二束二つ伏の鏑矢を抜出し、爪やりつゝ、滋籐の弓握太なるに打食、能引暫固たり。源氏の方より今少打入給へ/\と云。七段計を阻たり。扇の紙には日を出したれば恐あり、蚊目の程をと志て兵と放。浦響くまでに鳴渡、蚊目より上一寸置て、ふつと射切たりければ、蚊目は船に留て、扇は空に上りつゝ、暫中にひらめきて、海へ颯とぞ入にける。折節夕日に耀て、波に漂ふ有様は、竜田山の秋の暮、河瀬の紅葉に似たりけり。鳴箭は抜て潮にあり、澪浮州と覚えたり。平家は舷を扣て、女房も男房も、あ射たり/\と感じけり。源氏は鞍の前輪箙を扣て、あ射たり/\と誉ければ、舟にも陸にも、どよみにてぞ在ける。紅の扇の水に漂ふ面白さに、玉虫は、 時ならぬ花や紅葉をみつる哉芳野初瀬の麓ならねど鴬の瀬

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

六堰頭首工(重忠橋)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さみだれの荒川渡る馬いかだ

(昔、畠山重忠は、宇治川を馬いかだで渡ろうとしたが、今も五月雨の荒川を6頭馬で塞き止め渡ろうとしていると言う意)