横笛

対へ渡り給ひぬれば、のどやかに御物語など聞こえておはする程に、日暮れかゝりぬ。昨夜、かの一条の宮に參うでたりしに、おはせし有樣など聞こえ出で給へるを、ほほ笑みて聞きおはす。

略

「その笛は、ここに見るべきゆゑあるものなり。かれは 陽成院の御笛なり。それを故式部卿宮の、いみじき物にし給ひけるを、かの衛門督は、童よりいと異なる音を吹き出でしに感じて、彼の宮の萩の宴せられける日、贈り物に取らせ給へるなり。女の心は深くもたどり知らず、しかものしたるななり」など宣ひて、「末の世の伝へ、またいづ方にとかは思ひ紛へむ。さやうに思ふなりけむかし」など思して、「この君もいといたり深き人なれば、思ひ寄ることあらむかし」と思す。

横笛

対へ渡り給ひぬれば、のどやかに御物語など聞こえておはする程に、日暮れかゝりぬ。昨夜、かの一条の宮に參うでたりしに、おはせし有樣など聞こえ出で給へるを、ほほ笑みて聞きおはす。

略

「その笛は、ここに見るべきゆゑあるものなり。かれは 陽成院の御笛なり。それを故式部卿宮の、いみじき物にし給ひけるを、かの衛門督は、童よりいと異なる音を吹き出でしに感じて、彼の宮の萩の宴せられける日、贈り物に取らせ給へるなり。女の心は深くもたどり知らず、しかものしたるななり」など宣ひて、「末の世の伝へ、またいづ方にとかは思ひ紛へむ。さやうに思ふなりけむかし」など思して、「この君もいといたり深き人なれば、思ひ寄ることあらむかし」と思す。

その御気色を見るに、いとゞ憚りて、とみにもうち出で聞こえ給はねど、せめて聞かせ奉らむの心あれば、今しもことのついでに思ひ出でたるやうに、おぼめかしうもてなして、 「今はとせし程にも、とぶらひにまかりて侍りしに、亡からむ後の事共言ひ置き侍りし中に、 しかしかなむ深くかしこまり申す由を、返す/"\ものし侍りしかば、いかなる事にか侍りけむ、今にその故をなむえ思ひ給へ寄り侍らねば、おぼつかなく侍る」と、いとたど/"\しげに聞こえ給ふに、「さればよ」と思せど、何かは、その程の事あらはし宣ふべきならねば、暫しおぼめかしくて、 「しか、人の恨みとまるばかりの気色は、何のついでにかは漏り出でけむと、自らもえ思ひ出でずなむ。さて、今静かに、かの夢は思ひ合はせてなむ聞こゆべき。夜語らずとか、女房の伝へに言ふなり」と宣ひて、をさ/\御いらへもなければ、うち出で聞こえてけるを、いかに思すにかと、慎ましく思しけり、とぞ。

源氏

几帳

明石女御

三方

夕霧

紅葉

源氏

几帳

明石女御

三方

夕霧

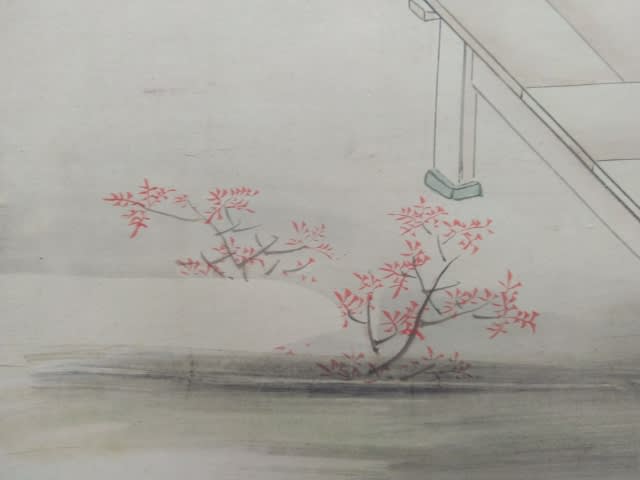

紅葉土佐光成 (正保三年(1647年) - 宝永七年(1710年)) 江戸時代初期から中期にかけて活躍した土佐派の絵師。官位は従五位下・形部権大輔。 土佐派を再興した土佐光起の長男として京都に生まれる。幼名は藤満丸。父から絵の手ほどきを受ける。延宝九年(1681年)に跡を継いで絵所預となり、正六位下・左近将監に叙任される。禁裏への御月扇の調進が三代に渡って途絶していたが、元禄五年(1692年)東山天皇の代に復活し毎月宮中へ扇を献ずるなど、内裏と仙洞御所の絵事御用を務めた。元禄九年(1696年)五月に従五位下、翌月に形部権大輔に叙任された後、息子・土佐光祐(光高)に絵所預を譲り、出家して常山と号したという。弟に、同じく土佐派の土佐光親がいる。 画風は父・光起に似ており、光起の作り上げた土佐派様式を形式的に整理を進めている。『古画備考』では「光起と甲乙なき程」と評された。 28cm×45cm 令和5年11月15日 肆點9零參/肆