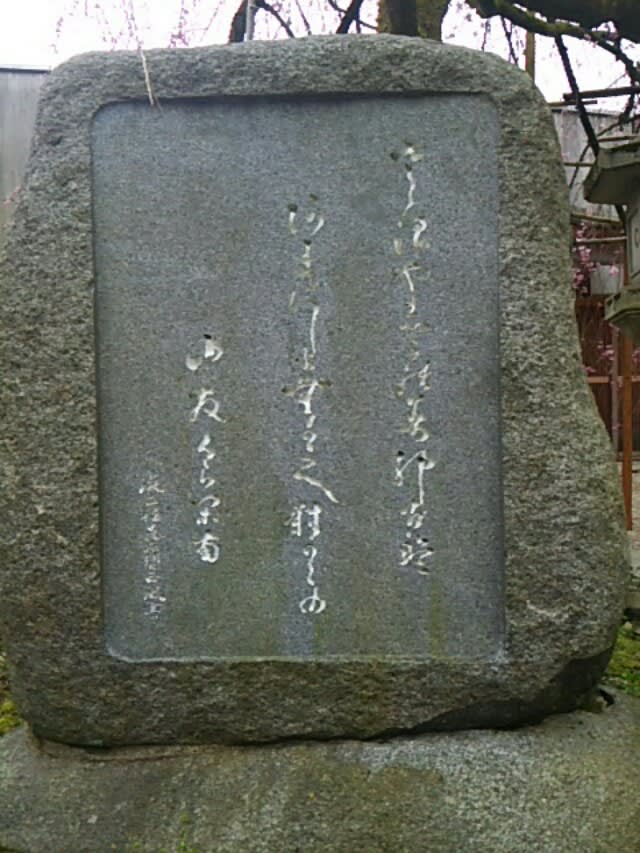

○写真 長等神社歌碑

![]()

千載和歌集 巻第一 春歌上

故郷花といへる心をよみはべりける

よみ人しらず

さざ波や志賀のみやこは荒れにしをむかしながらの山ざくらかな

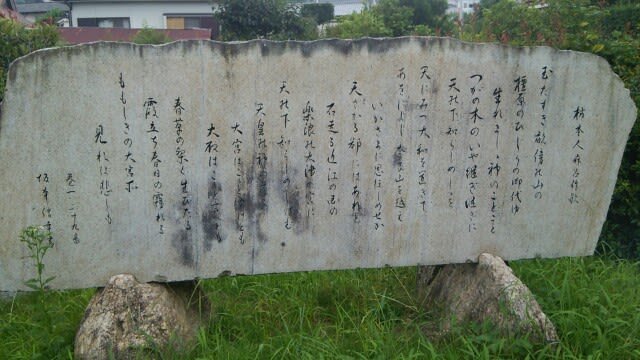

○写真 長等公園歌碑

![]()

忠度集 為業歌合に故郷花を

○写真 近江大津宮錦織遺跡歌碑

![]()

本歌

万葉集 巻第一

近江の荒れたる都を過ぎし時、柿本人麻呂朝臣の作れる歌

玉襷畝火の山の橿原の日知の御代ゆ 生れましし神のことごと樛の木のいやつぎつぎに天の下しろしめししを天みつ大和を置きてあをによし奈良山を越えいかさまに念ほしめせか天離る鄙にはあれど石走る近江の国の楽浪の大津の宮に天の下知らしめしけむ天皇の神の尊の大宮はここと聞けども大殿はここと言へども春草の繁く生ひたる霞立つ春日の霧れるももしきの大宮処見れば悲しも

反歌

楽浪の志賀の唐崎幸くあれど大宮人の船待ちかねつ

楽浪の志賀の大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも

近江の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへおもほゆ

さざ波や志賀の都は荒れにしをまだすむものは秋の夜の月(久安五年右衛門督家歌合 藤原清輔)

○写真 長等公園歌碑

![]()

延慶本 巻第七 廿九さつまのかみみちよりかへりてしゆんぜいのきやうにあひたまふこと

そのなかにやさしくあはれなりし事は、さつまのかみただのりはたうせいずいぶんのかうしなり。そのころ、くわうだいこうくうのだいぶしゆんぜいのきやう、ちよくをうけたまはりてぜんざいしふえらばるる事ありき。既にぎやうがうのおんともにうちいでられたりけるが、のりがへいつきばかりぐして、よつづかより帰て、かのしゆんぜいのきやうのごでうきやうごくのしゆくしよの前にひかへて、かどたたかせければ、内より「いかなる人ぞ」ととふ。「さつまのかみただのり」となのりければ、「さてはおちうとにこそ」とききて、世のつつましさにへんじもせられず、かどもあけざりけれ

ば、そのとき忠度、「べちのことにては候わず。このほどひやくしゆをしてさうらふを、げんざんにいらずして、ぐわいとへまかりいでむ事のくちをしさに、持て参て候。なにかはくるしく候べき。たちながらげんざんしさうらはばや」と云ければ、三位あわれとおぼして、わななくわななくいであひ給へり。「世しづまりさうらひなば、さだめてちよくせんのこうをはりさうらわむずらむ。身こそかかる有様にまかりなりさうらふとも、なからむあとまでも、このみちに名をかけむ事、しやうぜんのめんぼくたるべし。しふせんじふの中に、このまきものの内にさるべきくさうらはば、おぼしめしいだして、いつしゆいれられさうらひなむや。かつうは又念仏をもおんとぶらひさうらふべし」

とて、よろひのひきあはせより百首のまきものをとりいだして、かどより内へなげいれて、

「忠度今はさいかいの浪にしづむとも、このよにおもひおくことさうらわず。さらばいらせ給へ」とて、涙をのごいてかへりにけり。

しゆんぜいのきやうかんるいををさへて内へかへりいりて、ともしびのもとにてかのまきものを見られければ、しうかどもの中に、「こきやうの花」といふだいを。

さざなみやしがのみやこはあれにしをむかしながらの山ざくらかな

「しのぶこひ」に。

いかにせむみやぎがはらにつむせりのねのみなけどもしる人のなき

そののちいくほどもなくて世しづまりにけり。かのしふをそうせられけるに、ただのりこのみちにすきて、道よりかへりたりしこころざしあさからず。ただしちよくかんの人の名を入るる事、はばかりある事なればとて、このにしゆを「よみびとしらず」とぞいれられける。さこそかわりゆくよにてあらめ、てんじやうびとなむどのよまれたる歌を、「読人しらず」といれられけるこそくちをしけれ。

○写真 大津京シンボル緑地歌碑

![]()

源平盛衰記巻第三十二

第三十二 落行人々歌付忠度自淀帰謁俊成事

中にもやさしき事と聞えしは、薩摩守忠度と申は入道の舎弟也。淀の河尻まで下たりけるが、郎等六騎相具して、忍て都へ帰上る。如法夜半の事なるに、五条三位俊成卿の宿所に行て門を扣く。内には是を聞けれ共、懸る乱の世なる上、いぶせき夜半の事なれば、敲共々々開ざりけり。余に強く敲ければ、良久有て青侍を出、戸をひらかせて是を問。忠度と申者、見参に申入度事ありて参たりと答ければ、三位大庭に下、世に恐て内へは入ざりけれ共、門をば細目に開て対面あり。忠度宣けるは、懸身として御ため憚あれ共、所詮一門栄花尽て都に不安堵、西海へ落下侍、亡ん事疑なし、世静て後、定て勅撰の沙汰候はんか、縦身は八重の塩路の底に沈とも、藻塩草書置末の言葉、後の世までも朽ぬ形見に伝はり侍れかしと思出て、河尻より忍上て侍、是ぞ年比読集たりし愚詠共にて侍る、身と共に波の下にみくづとなさん事遺恨に侍り、是を砌下に進置候、勅撰之時は必思召出よとて、巻物一巻、泣々鎧の引合より取出たり。三位感涙を流し、是を請取、御詠一巻預置候畢、是永代秀逸の御形見、未来歌仙の為指南歟、此怱劇之中に御音信に預事、恐悦不少候哉、縦浮生を万里の波に隔とも、御形見をば一戸の窓に納て、勅撰の時は思出侍べしと宣へば、忠度今は身を波の底に沈め、骨を山野に曝とも思事なしとて馬にのり、古詩を、

前途程遠馳思於雁山之暮雲

後会期無霑纓於鴻臚之暁涙

と打上々々詠じつゝ、南を指てぞ落行ける。本文には、後会期遥也と書たるを、忠度還見るべき旅ならず、今を限の別也と思ければ、後会期無と詠じけるこそ哀なれ。三位も遺の惜して、遥に是を見送ても、あはれ世に在しには、此人共にこそ諂追従せしに、替習とて、今は門を隔る事の悲さよと、哀なるにも涙、優なるにも涙、忍の袖をぞ絞られける。

代静て後千載集を撰れけるに、忠度の此道を嗜、河尻より上たりし志を思出給て、故郷の花と云題に、読人しらずとて一首被入たり。

さゞ浪や志賀の都は荒にしを昔ながらの山桜かな

とよめる歌也。名字をも顕し、あまたも入まほしかりけれ共、朝敵となれる人の態なれば憚給て、只一首ぞ被入ける。亡魂いかに嬉く思けん、哀にやさしくぞ聞えし。

○写真 園城寺桜

![]()