新古今和歌集第十七 雜歌中

布引の瀧見にまかりて

中納言行平

わが世をば今日か明日かと待つ

かひの涙の瀧といづれ高けむ

読み:わがよをばきょうかあすかとまつかいのなみだのたきといずれたかけむ 隠

私の命は今日か明日かと待つ値打ちも無いという涙と峡谷の瀧とはどっちが高いだろうか。

作者:在原行平ありわらのゆきひら818~893大宰権帥。業平の兄。一門の学問所奨学院を建てる。

伊勢物語 八十七段 歌枕 布引の瀧 神戸市中央区新神戸駅裏手にある滝

伊勢物語八十七

むかし、をとこ、津の國うばらの郡蘆屋の里にしるよしして、いきて住みけり。

昔の歌に

蘆の屋のなだの鹽燒いとまなみ黄つげの小櫛もさゝず來にけり

とよみけるぞ、この里をよみける。こゝをなむ蘆屋のなだとはいひける。このをとこなま宮づかへしければ、それをたよりにて、ゑふのすけどもあつまり來にけり。このをとこのこのかみもゑふのかみなりけり。その家の前の海のほとりに遊びありきて、いざ、この山のかみにありといふ布引の瀧見にのぼらむといひて、のぼりて見るに、その瀧、物よりことなり。長さ二十丈、廣さ五丈ばかりなる石のおもて、しらぎぬに岩をつゝめらむやうになむありける。さる瀧のかみに、わらふだの大きさして、さし出でたる石あり。その石のうへに走りかゝる水は、小柑子、栗の大きさにてこぼれ落つ。そこなる人にみな瀧の歌よます。かのゑふのかみまづよむ。

わが世をばけふかあすかと待つかひの涙の瀧といづれ高けむ

あるじ、次によむ。

ぬき亂る人こそあるらし白玉のまなくも散るか袖のせばきに

とよめりければ、かたへの人、笑ふことにやありけむ、この歌にめでてやみにけり。歸りくる道とほくて、うせにし宮内卿もちよしが家の前來るに、日暮れぬ。やどりの方を見やれば、あまのいさり火多く見ゆるに、かのあるじのをのこよむ。

晴るゝ夜の星か河邊の螢かもわが住むかたのあまのたく火か

とよみて、家にかへりきぬ。その夜、南の風吹きて、浪いと高し。つとめて、その家のめの子ども出でて、うきみるの浪によせられたる拾ひて、家の内に持てけり。女がたより、そのみるをたかつきにもりて、柏をおほひていだしたる柏に書けり。

渡つみのかざしにさすといはふ藻も君がためにはをしまざりけり

田舎人の歌にては、あまれりや足らずや。

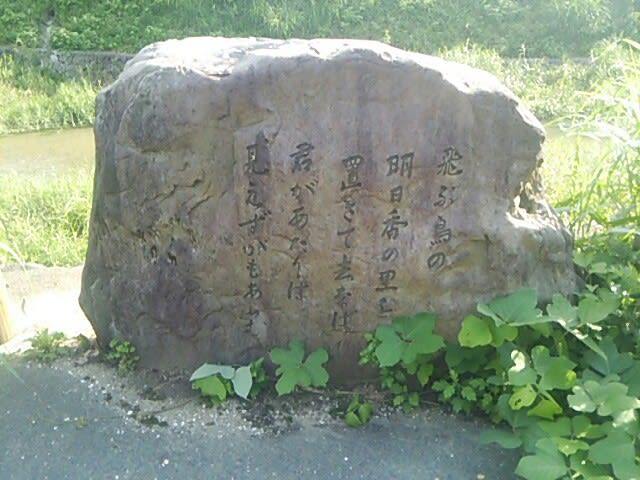

写真は、高取町真弓丘と束明神古墳

写真は、高取町真弓丘と束明神古墳