![]()

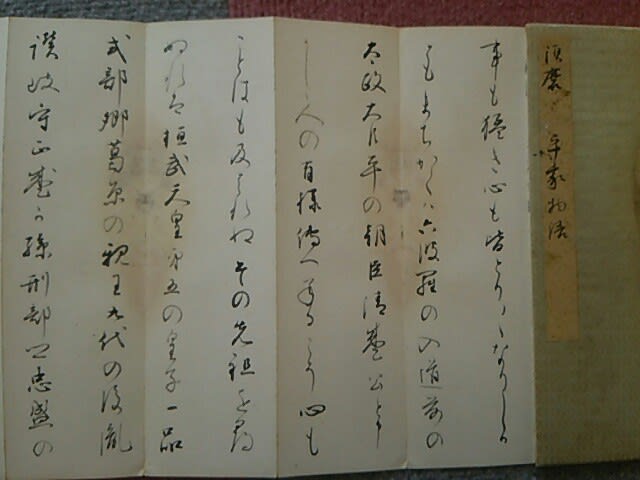

明月記

元久二年 四月

二十九日天晴。參殿下。大僧正參給。頭辨伺候御前。終日雜談。被取出御作賦二首。羇旅一首、殷高宗得傅説。頭辨又作隠逸賦取出之。此次又可被合詩歌之由被議定。出題、歌人可催之由蒙仰退出。此事頗無益事也。以書状少々触送了。題水郷春望、山路秋行」。大僧正御房、宰相中將、有家朝臣、下官、保季朝臣、家隆朝臣、雅経、具親、讃岐、丹後。詩人御作、大納言殿、中納言(資)、左大辨、(長兼朝臣)、為長朝臣、宗業朝臣、成信、孝範、信定。

![]()

二十九日天晴。殿下に参ず。大僧正参り給ふ。頭弁伺じく御前に候す。終日雜談す。被取出御作賦二首。羇旅一首、殷高宗得傅説。頭辨又作隠逸賦取出之。此次又可被合詩歌之由被議定。出題、歌人可催之由蒙仰退出。此事頗無益事也。以書状少々触送了。題「水郷春望」、「山路秋行」。大僧正御房、宰相中將、有家朝臣、下官、保季朝臣、家隆朝臣、雅経、具親、讃岐、丹後。詩人御作、大納言殿、中納言(資)、左大辨、(長兼朝臣)、為長朝臣、宗業朝臣、成信、孝範、信定。

歌側

慈円、良平、有家、定家、保季、家隆、雅経、具親、讃岐(欠席)、丹後

詩側

良経、良輔、資実、親経、長兼、為長、宗業、成信、孝範、信定

元久詩歌合

元久二年六月十五日

五辻殿被講