平家物語巻第一

六 二代のきさきの事

昔より今にいたるまで、源平両氏てうかに召つかはれて、わうくわにしたがはず、をのづからてうけんをかろんずる者には、たがひにいましめをくはへしかば、代の乱はなかりしに、保元に為義きられ、平治に義朝ちうせられてのちは、末〃の源氏共、或はながされ、或はうしなはれて、今は平家の一類のみはんじやうして、頭をさし出す者なし。いかならん末の世までも、何事か有んとぞみえし。され共鳥羽の院御あんかの後は、兵かく打つゞいて、しざい、るけい、けつくわん、ちやうにん、つねに行はれて、海内もしづかならず、せけんもいまだ落居せず。なかんづく、永暦應保の比よりして、ゐんの

きんじゆ者をば、内より御戒有、内の近習者をば院より

戒めらるゝ間、上下おそれをのゝいて、やすい心もせず、只

しんえんにのぞんて、薄氷をふむに同じ。主上しやう

皇ふしの御あひだに、何事の御へだてか有なれ共、思ひ

の外の事共おほかりけり。是も世げうきにおよんで、人

けうあくをさきとする故也。主上院の仰をば、つねは申か

へさせおはしましける中に、人じぼくをおどろかし、世もつて大きにかたぶけ申事有けり。故近衛の院の后、太皇太后宮と申しは、大炊のみかどの右大臣公能公の御娘也。せんていにおくれ奉り給ひて後は、九重への外、このゑがはらの御所にぞうつり住せ給ひける。前のきさいの宮にて、かすかなる御有さまにてわたらせ給ひしが、永曆のころほひは、御年廿二三にもやならせましましけん、御さかりもすこし過させ、おはします程なり。され共天下第一の、び人の聞えまし/\ければ、主上色にのみ染る御心にてひ

そかに高力士にぜうじて、下宮に引きもとめしむるにおよびて、此大宮の御所へ、ひそかに御ゑん書有。大宮あへて聞し召も入ず。さればひたすらはや、ほにあらはれて、后御入内有べき由、右大臣家にせんじを下さる。此事天下においてことなるせうしなれば、公卿せんぎ有て、各いけんをいふ。先ゐてうのせんしようをとふらふに、しんだんのそく天皇后は、たうの大宗の后、かうそう皇帝のけいぼなり。大宗ほうぎよの後、高宗の后に立給ふ、事有。それはゐてうのせんぎたるうへ、別だんの事なり。しかれ共我朝には、神む天皇より此かた人王七十四代にいたるまで、いまだ二代の后にたゝせ給ふれいを聞ずと諸卿一同にうつたへ申されたりければ、上皇もしかるべからざる由、こしらへ申させ給へ共、主上仰せなりけるは、天子に父母なし。我十善のかいこうによつて、今萬ぜうのほうゐをたもつ。是程の事、などかゑいりよにまかせざ

そかに高力士にぜうじて、下宮に引きもとめしむるにおよびて、此大宮の御所へ、ひそかに御ゑん書有。大宮あへて聞し召も入ず。さればひたすらはや、ほにあらはれて、后御入内有べき由、右大臣家にせんじを下さる。此事天下においてことなるせうしなれば、公卿せんぎ有て、各いけんをいふ。先ゐてうのせんしようをとふらふに、しんだんのそく天皇后は、たうの大宗の后、かうそう皇帝のけいぼなり。大宗ほうぎよの後、高宗の后に立給ふ、事有。それはゐてうのせんぎたるうへ、別だんの事なり。しかれ共我朝には、神む天皇より此かた人王七十四代にいたるまで、いまだ二代の后にたゝせ給ふれいを聞ずと諸卿一同にうつたへ申されたりければ、上皇もしかるべからざる由、こしらへ申させ給へ共、主上仰せなりけるは、天子に父母なし。我十善のかいこうによつて、今萬ぜうのほうゐをたもつ。是程の事、などかゑいりよにまかせざ

るべきとて、やがて御入内の日、せんげせられけるうへは、上皇も力

るべきとて、やがて御入内の日、せんげせられけるうへは、上皇も力およばせ給はず。大宮かくと聞し召されけるより、御涙にしづませおはします。先帝におくれ参らせにし久寿の秋の始、同じ野原の露共きへ、家をも出、よをものがれたりせば、今かかかるうき見ゝをば聞かざらましとぞ、御歎有ける。父の大臣こしらへ申させ給ひけるは、世にしたがはざるをもつて狂人とすとみへたり。すでにぜうめいを下さる。子細を申に所なし。たゞ速に参らせ給ふべき也。模皇子御誕生有て、君も国母といはれ、ぐらうも外祖とあふがるべき瑞相にてもや候らん。是遍にぐらうをたすけさせまします、御孝行の御至りなるべしと、やう/\にこしらへ申させ給へ共、御返事も無りけり。大宮其比何となき御手習のついでに、 うきふしに沈もやらで河竹のよにためしなき名をや流さん

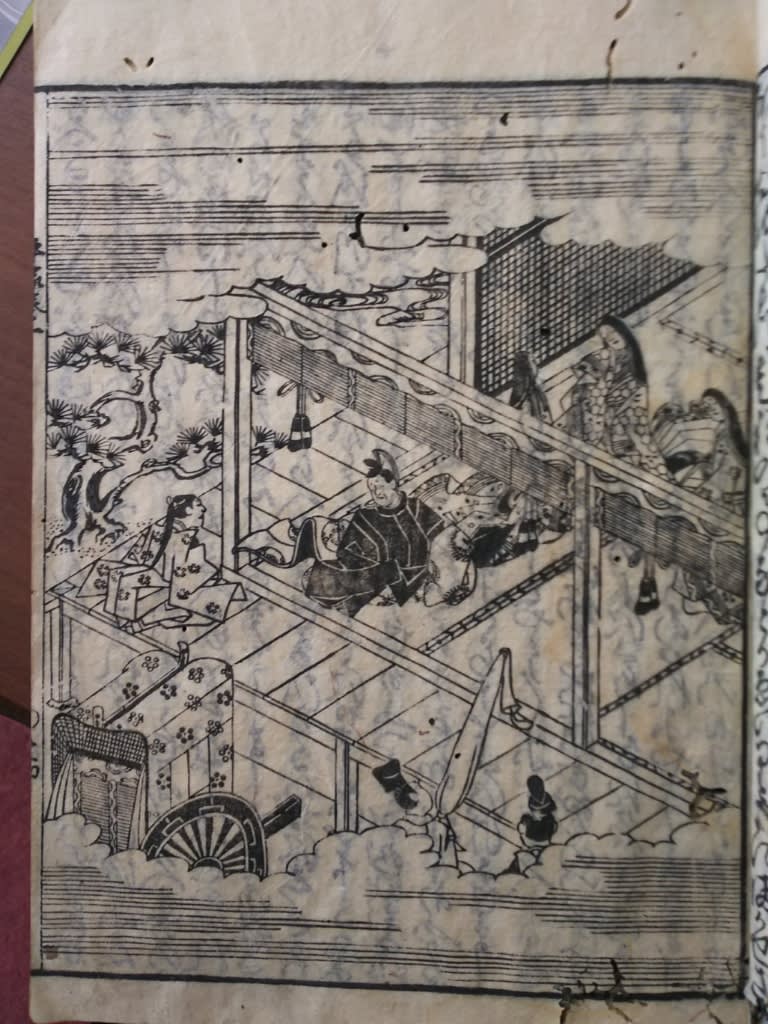

世にはいかにしてもれけるやらん、あはれにやさしきためしにぞ人〃申あはれける。すでに御入内の日にもなりしかば、

父の大臣、ぐぶのかんだちめ、出車のぎしきなど、心ことにだしたてまいらつさせ給ひけり。大宮ものうき御出たちなれば、とみにも奉らず、はるかに夜ふけ、さよもなかばになりて後、御車にたすけのせられさせ給ひけり。御入内の後は、れいけい殿にぞまし/\ける。さればひたすら朝政をすすめ申せ給ふ御さまなり。かのししん殿のくわうきよには、賢聖のしやうじを立られたり。伊尹、てい五りん、ぐせいなん、太公望、かくり先生、りせきしば、手ながあしなが、馬かたのしやうじ、おにのま、李将軍がすがたをさながらうつせるしやうじも有。おはりの守をのゝ道風が、七くはい賢聖の障子とかけるも、ことはりとぞみえし。かの清涼殿のぐはとの御しやうじには、昔金岡がかきたりし、遠山の有明の月も有とかや。故院のいまだ幼主にてましませし、そのかみ何となき御手まさくりのついでに、かきくもらかさせたまひたりしが、有しなか

らに少もたがはせ給はぬを御らんじて、先帝のむかしもや、御こひしう思しめされけん、 思ひきやう身ながらにめぐりきて同じ雲井の月をみんとは

その間の御なからひ云しらず、哀にやさしき御事なり。