Image may be NSFW.

Clik here to view.

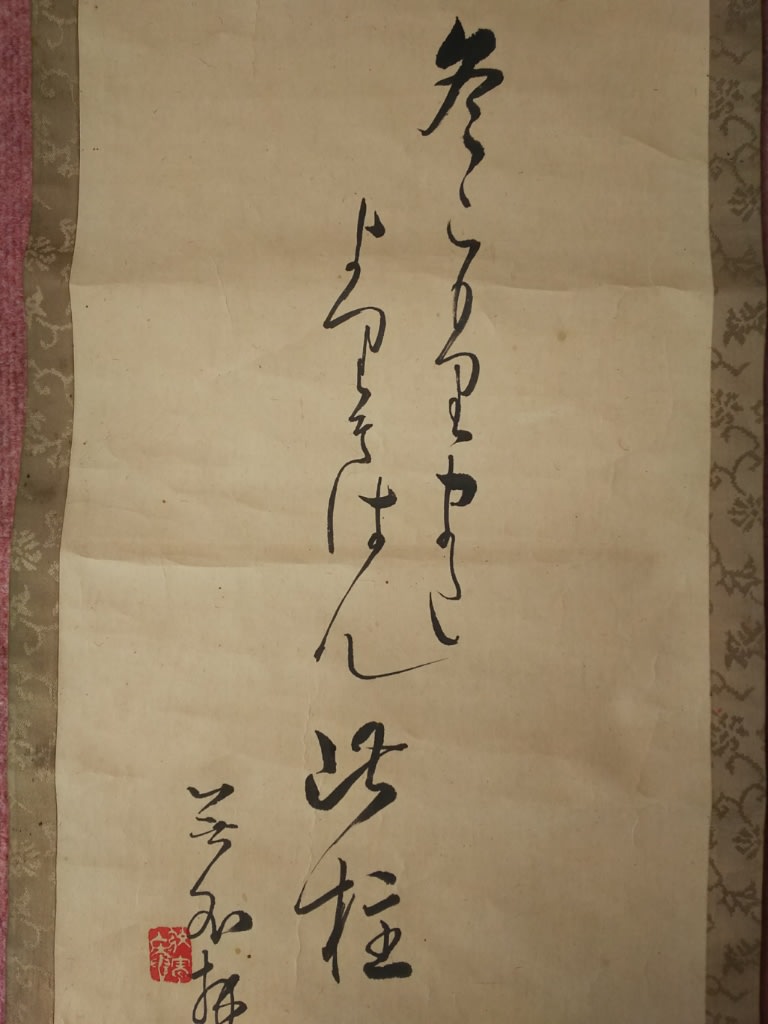

冬ごもりまた よりそはん此柱

Image may be NSFW.

Clik here to view.

冬籠りまたよりそはん此の柱

元禄元年十二月

曠野、蓮の実、泊船集、続寒菊、翁草

元禄元年十二月五日尚白宛、三日益満宛書簡。

季語:冬籠り 無名庵跡冬籠りまたよりそはん此はしら元禄元年十二月曠野、蓮の実、泊船集、続寒菊、翁草元禄元年十二月五日尚白宛、三日益満宛書簡。季語:冬籠り場所:芭蕉翁生家芭蕉句碑無名庵跡伊賀市 Image may be NSFW.

Clik here to view.

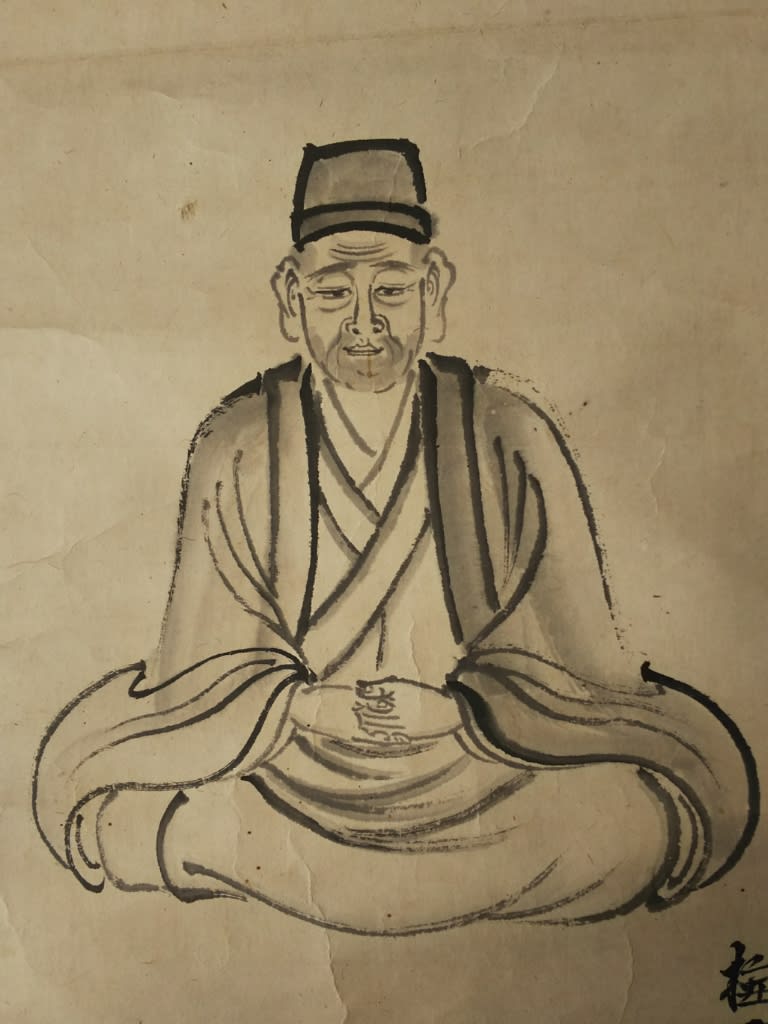

芭蕉像

Image may be NSFW.

Clik here to view.

筆者不詳 Image may be NSFW.

Clik here to view.

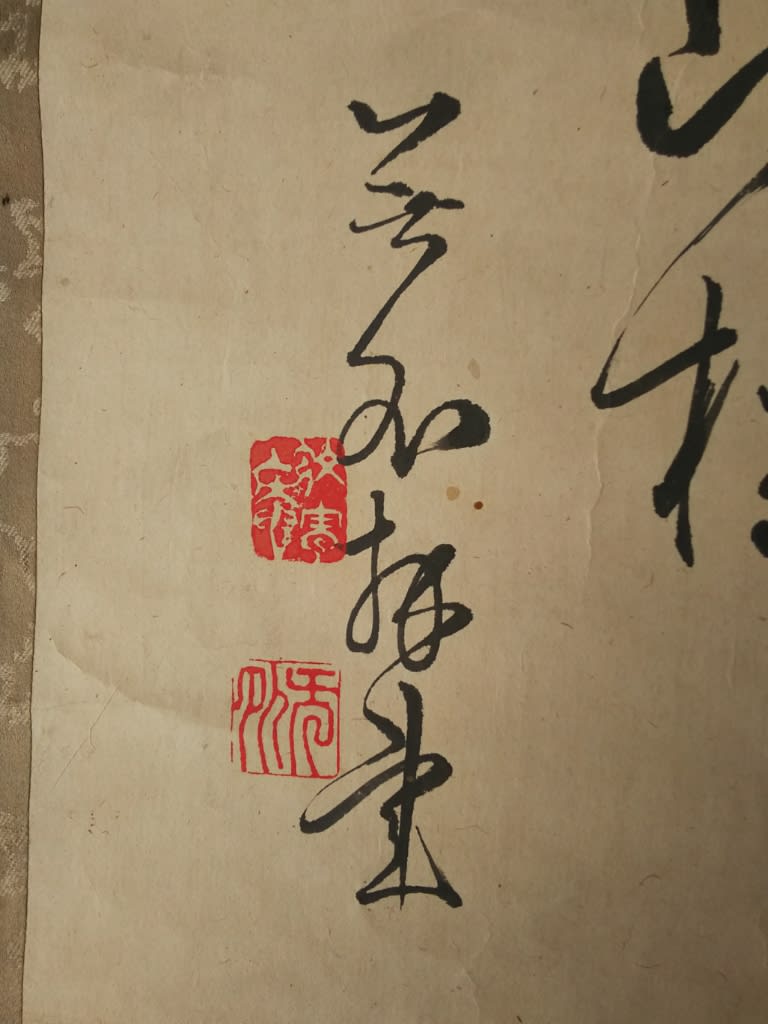

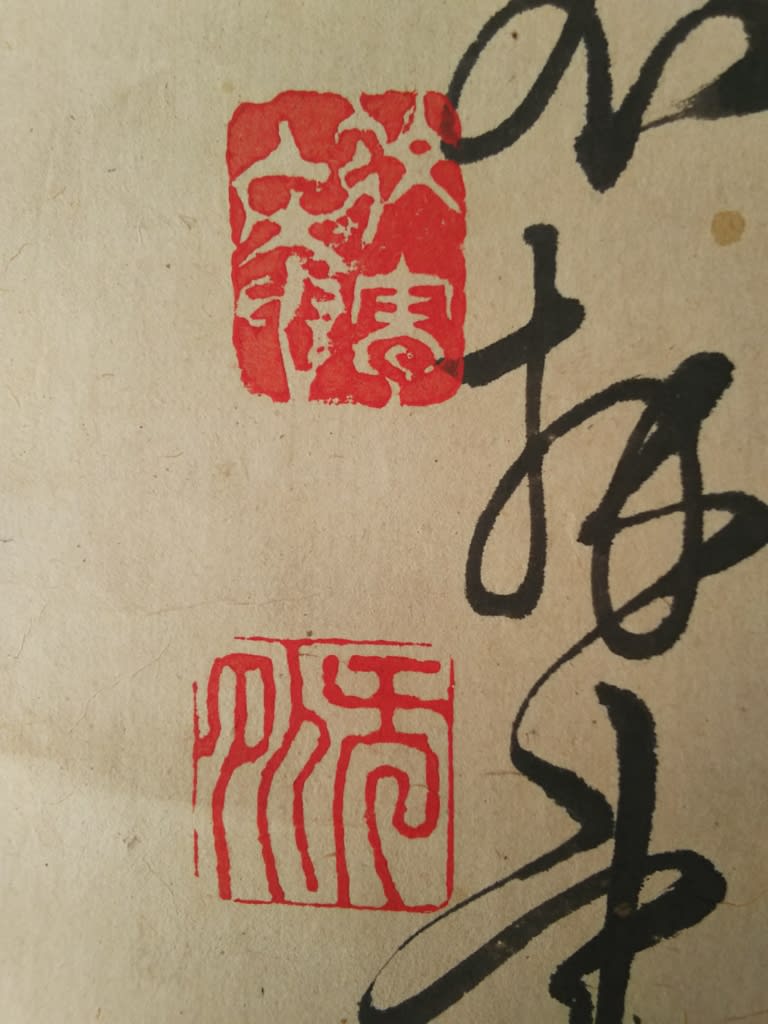

放実庵?印

Image may be NSFW.

Clik here to view.

梅雪写 國港閣? 印 眞杉泰輝の「正教寺における芭蕉受容序説 ―文暁の事跡を中心に―」によれば、「『花屋日記』の著者として知られる文暁と彼が住持を務めた肥後八代正教寺」の文暁の父が梅雪とあり、「父梅雪が青蓮院に認められるほどの和歌の才能の持ち主で僧としても仏光寺派の本山の要職に就くほどの実力者であったこと。」として、芭蕉の弟子の野坡と支考が九州に蕉風俳諧を広めて「文暁が生きた時代に正教寺や八代に芭蕉を追慕する俳諧文化圏があった。」とある。 梅雪がここに述べられている梅雪ならば、京都仏光寺にいて、芭蕉と会った可能性もある。 花屋日記(ハナヤニッキ)とは - コトバンク デジタル大辞泉 - 花屋日記の用語解説 - 江戸後期の俳諧書。2巻。藁井文暁編。文化8年(1811)刊。最初「芭蕉翁反古文(ばしょうおうほごぶみ)」の書名であったが、天保年間(1830~1844)の再版で現書名となった。芭蕉の門人の手記や手紙を集めた形をよそおった偽書。 花屋日記(ハナヤニッキ)とは - コトバンク 参考 蕉門九州伝播考―支考と野坡と正教寺 - 東洋大学学術情報リポジトリ 著者: 眞杉泰輝

https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=10952&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

論文を読む会議事録/芭蕉会議

令和2年1月12日 伍點九八

Clik here to view.

冬ごもりまた よりそはん此柱

Image may be NSFW.

Clik here to view.

冬籠りまたよりそはん此の柱

元禄元年十二月

曠野、蓮の実、泊船集、続寒菊、翁草

元禄元年十二月五日尚白宛、三日益満宛書簡。

季語:冬籠り 無名庵跡冬籠りまたよりそはん此はしら元禄元年十二月曠野、蓮の実、泊船集、続寒菊、翁草元禄元年十二月五日尚白宛、三日益満宛書簡。季語:冬籠り場所:芭蕉翁生家芭蕉句碑無名庵跡伊賀市 Image may be NSFW.

Clik here to view.

芭蕉像

Image may be NSFW.

Clik here to view.

筆者不詳 Image may be NSFW.

Clik here to view.

放実庵?印

Image may be NSFW.

Clik here to view.

梅雪写 國港閣? 印 眞杉泰輝の「正教寺における芭蕉受容序説 ―文暁の事跡を中心に―」によれば、「『花屋日記』の著者として知られる文暁と彼が住持を務めた肥後八代正教寺」の文暁の父が梅雪とあり、「父梅雪が青蓮院に認められるほどの和歌の才能の持ち主で僧としても仏光寺派の本山の要職に就くほどの実力者であったこと。」として、芭蕉の弟子の野坡と支考が九州に蕉風俳諧を広めて「文暁が生きた時代に正教寺や八代に芭蕉を追慕する俳諧文化圏があった。」とある。 梅雪がここに述べられている梅雪ならば、京都仏光寺にいて、芭蕉と会った可能性もある。 花屋日記(ハナヤニッキ)とは - コトバンク デジタル大辞泉 - 花屋日記の用語解説 - 江戸後期の俳諧書。2巻。藁井文暁編。文化8年(1811)刊。最初「芭蕉翁反古文(ばしょうおうほごぶみ)」の書名であったが、天保年間(1830~1844)の再版で現書名となった。芭蕉の門人の手記や手紙を集めた形をよそおった偽書。 花屋日記(ハナヤニッキ)とは - コトバンク 参考 蕉門九州伝播考―支考と野坡と正教寺 - 東洋大学学術情報リポジトリ 著者: 眞杉泰輝

https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=10952&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

論文を読む会議事録/芭蕉会議

令和2年1月12日 伍點九八