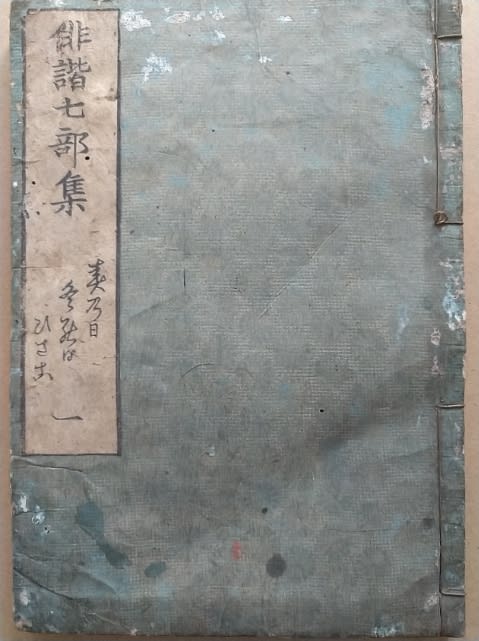

春の日 俳諧七部集 冬の日 一 ひさご

俳諧七部集

狂句こがらしの身は竹斎に似たる哉 芭蕉

寺町二条 井筒屋庄兵衛 板 俳諧七部集 俳諧七部集(はいかいしちぶしゅう)は、佐久間柳居が編集した俳諧連句撰集。1732年(享保17年)頃に成立。蕉門の代表的な撰集七部十二冊をまとめたもの。 冬の日 春の日 曠野(あらの) ひさご 猿蓑(さるみの) 続猿蓑 炭俵 井筒屋庄兵衛と俳諧七部集 井筒屋庄兵衛(いづつや しょうべえ)は、江戸時代の書肆。初代から5代まで続き、俳諧関連書を中心に出版活動を行った。 初代(1621年(元和7年)- 1709年(元和9年)か)の名は重勝。松永貞徳の門人で、歳旦三つ物所として力を持ち、貞門派の俳書を出版した。延宝期には談林派の俳書を、貞享・元禄期には蕉門派の俳書を多数出版した。 2代(生没年未詳)の名は重晴。1696年(元禄9年)『初蝉』、宝永年間中の『大三物』に句が見られる。 3代(生没年未詳)の俗称は不明。元文から延享期にかけて井筒屋宇兵衛重寛と合版で出版活動を行う。 1732年(享保17年)俳諧七部集成立 1757年(宝暦7年)セット販売開始 4代(生年未詳 - 1760年(宝暦10年))の名は寛治、俳号麦郷観。編著に『芭蕉句選拾遺』(1756年(宝暦6年))がある。 1774年(安永3年)普及版七部集刊 1778年(天明8年)天明大火で版木焼失 1795年(寛政7年)合刻版七部集刊 5代(生没年未詳)の名は荘兵衛。井筒屋の出版活動の下限は1808年(文化5年)刊『俳諧七部集』とされる。 1808年(文化5年)普及板七部集改訂 図書館蔵書 愛知県立大学図書館蔵 1 愛知県立大学図書館蔵 2 7