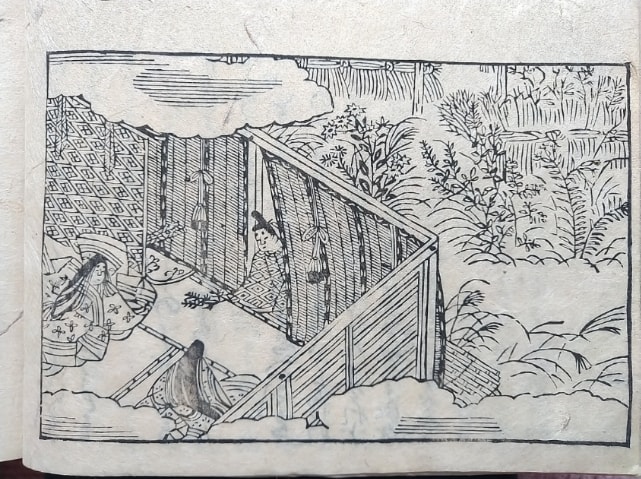

源氏物語 賢木「こなたは、簀子ばかりの許されは侍りや」とて、上りゐ給へり。はなやかに差し出たる夕月夜に、うちうるまひ給へる樣、匂ひ、似る物なくめでたし。月ごろのつもりをつきづきしう聞こえ給はんも、眩きほどに成りにければ、さか木を、いささか折りて、持給へりけるを、差し入れて変はらぬ色をしるべにてこそ。斎垣をも越え侍りにけれ。さも心憂くと聞こえ給へば 神垣はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れる榊ぞと聞え給へば 少女子があたりと思へば榊葉の香を懐かしみとめてこそ折れおほかたの気配、煩はしけれど、御簾ばかりは引き着て、なげしに押し掛りてゐ給へり。

六条御息所 源氏 榊

野宮鳥居牛車

絵入横本源氏物語 賢木 榊葉 蔵書 - 新古今和歌集の部屋

「榊をいささか折て、持給へるを差し入れて」//かはらぬ色をしるべにてこそ。いがきをもこえ侍にけれ。さも心うくときこえ給へば御息所/神がきはしる...

土佐光成(正保三年(1647年) - 宝永七年(1710年))江戸時代初期から中期にかけて活躍した土佐派の絵師。官位は従五位下・形部権大輔。

土佐派を再興した土佐光起の長男として京都に生まれる。幼名は藤満丸。父から絵の手ほどきを受ける。延宝九年(1681年)に跡を継いで絵所預となり、正六位下・左近将監に叙任される。禁裏への御月扇の調進が三代に渡って途絶していたが、元禄五年(1692年)東山天皇の代に復活し毎月宮中へ扇を献ずるなど、内裏と仙洞御所の絵事御用を務めた。元禄九年(1696年)五月に従五位下、翌月に形部権大輔に叙任された後、息子・土佐光祐(光高)に絵所預を譲り、出家して常山と号したという。弟に、同じく土佐派の土佐光親がいる。画風は父・光起に似ており、光起の作り上げた土佐派様式を形式的に整理を進めている。『古画備考』では「光起と甲乙なき程」と評された。

28cm×44.5cm

令和5年10月29日 七點七伍/肆