ぼつたる御つかひ也。大名共さしのぼせばうちせたのはしをも

引、京都のさはぎ共なりて、中/\あしかりなんず。わ僧

のぼつてものまふでするやうで、たばかつてうてと、仰つけ

られたるとの給へば、とさばう大きにおどろき何によつ

てか只今さる御事の候べき。これはいさゝかしゆくぐはんのし

さい候でくまのさんけいのために、まかりのぼつて候と申

ければ、其時判官、かげ時がざんげんによつて、かまくら中へた

に入られずしておひのるのぼらせられし事はいかに、とさばう

其御事はいかゞまし/\候やらん。しり参らせぬ候。しやう

じゆんにおいてはまつたく御はらくろく、思ひ奉らぬ候。

一かうふちうなきよしの、きしやうもんをかきしんずべき

よしを申、判官とてもかくても、かまくら殿に、よしと

思はれ奉たる身ならばこそとて、もつてのほかにけし

きあしげに見て給へば、とさばう一たんのがいをのがれんが

ために、ゐながら七まいのきしゃうをかき、あるひはやいての

ぼつたる御つかひ也。大名共さしのぼせばうちせたのはしをも

引、京都のさはぎ共なりて、中/\あしかりなんず。わ僧

のぼつてものまふでするやうで、たばかつてうてと、仰つけ

られたるとの給へば、とさばう大きにおどろき何によつ

てか只今さる御事の候べき。これはいさゝかしゆくぐはんのし

さい候でくまのさんけいのために、まかりのぼつて候と申

ければ、其時判官、かげ時がざんげんによつて、かまくら中へた

に入られずしておひのるのぼらせられし事はいかに、とさばう

其御事はいかゞまし/\候やらん。しり参らせぬ候。しやう

じゆんにおいてはまつたく御はらくろく、思ひ奉らぬ候。

一かうふちうなきよしの、きしやうもんをかきしんずべき

よしを申、判官とてもかくても、かまくら殿に、よしと

思はれ奉たる身ならばこそとて、もつてのほかにけし

きあしげに見て給へば、とさばう一たんのがいをのがれんが

ために、ゐながら七まいのきしゃうをかき、あるひはやいての

み、あるひはやしろのほうでんにこめなどして、ゆりてかへり

大ばんしゆの者共もよほしあつめて、其夜やがてよせん

とす。判官はいそのぜんじといふ白びゃうしがむすめ、しづか

といふ女を、てうあひせられけり。しつかかたはらをへんし

も立さる事なし。しづか申けるは、大路はみなむしやで侍

ふなる。御うちよりもよほしのなからんに、是程まで大番

衆の者共が、さはぐべき事やさふらふべき。いかさまにも是

は、ひるのきしやうほうしが、しはざと覚えさふらふ。人を

こにう

つかはして見せさふらはゞやとて、六はらの故入道の召つか

はれける、かぶろを三四人召つかはれけるを、二人見せにつかはす。程

ふるまでかへらず。女は中/\くるしかるまじとて、はした

物を一人見せにつかはす。やがてはしりかへつて、かぶろとおぼ

しき物は二人ながら、とさばうがもんの前に、きりふせら

れてさぶらふ。もんの前には、くらをき馬共引たて/\、大

まくの中には、者共よろひき、かぶとのおしめ、矢かきお

平家物語巻第十二

み、あるひはやしろのほうでんにこめなどして、ゆりてかへり

大ばんしゆの者共もよほしあつめて、其夜やがてよせん

とす。判官はいそのぜんじといふ白びゃうしがむすめ、しづか

といふ女を、てうあひせられけり。しつかかたはらをへんし

も立さる事なし。しづか申けるは、大路はみなむしやで侍

ふなる。御うちよりもよほしのなからんに、是程まで大番

衆の者共が、さはぐべき事やさふらふべき。いかさまにも是

は、ひるのきしやうほうしが、しはざと覚えさふらふ。人を

こにう

つかはして見せさふらはゞやとて、六はらの故入道の召つか

はれける、かぶろを三四人召つかはれけるを、二人見せにつかはす。程

ふるまでかへらず。女は中/\くるしかるまじとて、はした

物を一人見せにつかはす。やがてはしりかへつて、かぶろとおぼ

しき物は二人ながら、とさばうがもんの前に、きりふせら

れてさぶらふ。もんの前には、くらをき馬共引たて/\、大

まくの中には、者共よろひき、かぶとのおしめ、矢かきお

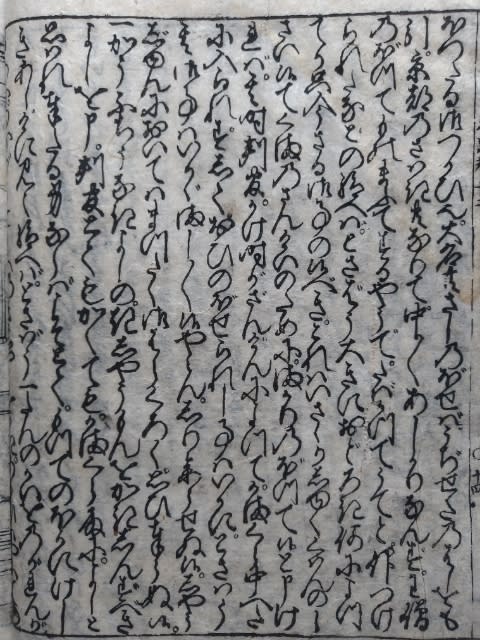

平家物語巻第十二四 土佐坊切られの事 (上)つたる御使ひ也。『大名どもさし上せば、宇治瀬田の橋をも引き、京都の騒ぎどもなりて、中々あしかりなんず。和僧上つて物詣でするやうで、謀つて討て』と、仰つけられたる」と宣へば、土佐坊大きに驚き、 「何によつてか、只今さる御事の候べき。これは些か宿願の子細候で、熊野の参詣の為に、まかり上つて候」と申しければ、その時判官、 「景時が讒言によつて、鎌倉中へたに入られずしておひ上らせられし事は如何に」、土佐坊、 「その御事は如何ましまし候やらん。知り參らせぬ候。正俊においては全く御腹くろく、思ひ奉らぬ候。一向不忠無き由の、起請文を書き進ずべき」由よしを申し、判官、 「とてもかくても、鎌倉殿に、よしと思はれ奉りたる身ならばこそ」とて、以ての外に気色あしげに見て給へば、土佐坊一旦の害を逃れんが為に、居ながら七枚の起請を書き、或ひは焼いてのみ、或ひは社の宝殿に込めなどして、ゆりて帰り、大番衆の者ども、催し集めて、その夜やがて寄せんとす。 判官は、磯の禅師と云ふ白拍子が娘、静といふ女を、寵愛せられけり。静、傍らを片時(へんし)も立ち去る事なし。静、申しけるは、 「大路は皆武者で侍ふなる。御内裏より、催しの無からんに、これ程まで大番衆の者どもが、騒ぐべき事や候ふべき。いかさまにもこれは、昼の起請法師が、仕業と覚え候ふ。人を遣はして、見せ候はばや」とて、六波羅の故入道の召使はれける、禿を三四人召つかはれけるを、二人見せに遣はす。程経るまで帰らず。女は、 「中々苦しかるまじ」とて、端物(はした)を一人見せに遣はす。やがて走り帰つて、 「禿とおぼしき物は二人ながら、土佐坊が門の前に、切り伏せられて候ふ。門の前には、鞍置き、馬ども引き立て引き立て、大幕の中には、者ども鎧着、兜の緒締しめ、矢がき帯

※大判衆 平安・鎌倉時代、大番役を勤めた諸国の武士。平安時代後期および鎌倉時代の内裏や院御所の諸門の警固役。京都大番役、内裏大番、大内大番などともいう。前代の衛士上番にかわるもので、諸国の武士が交替で勤仕した。平治の乱後からみられ、当時の国衙(こくが)軍制の公役に由来するものと考えられるが、平氏の家人制との関係や賦課形態など不明な点が多い。鎌倉幕府成立当初は、平氏政権期の慣行に従って、広く荘園・公領の下司や押領使などに勤仕させているが、しだいに御家人のみの所役となった。※平家(13C前)四「大番衆がとどめかねたりし強盗六人」

※磯の禅師と云ふ白拍子が娘、静といふ女 静御前 平安時代末期から鎌倉時代初期の女性白拍子。母は白拍子の磯禅師。源義経の妾。