猿丸神社

猿丸神社無名抄の猿丸大夫墓事には、「たなかみの下にそつかと云所あり。そこに猿丸大夫がはかあり。」と有り、曾束は、滋賀県大津市大石曽束であるとされている。「角川日本地名大辞典滋賀県」によると、曽束は『帥大納言源経信が別業(別荘)をここに構え、三男・俊頼、その子俊重と3代継承したため、「帥家(そちけ)」といい、それが転じて「曽束」になった』とのこと。これは、俊頼の子で鴨長明の師の俊恵から聞いた事と推察される。その券を見せてもらったのかも知れない。

曽束

曽束しかし、方丈記に記載されたルートは、「タナカミ河ヲワタリテ、サルマロマウチキミカハカヲタツヌ。」と田上川を渡って行ったとなっている。

大戸川(田上川)

大戸川(田上川)田上川は、現在の大戸川とされる為、方丈の庵から行くとすると笠取から曽束の渡しを通って行った方が良いので、その矛盾からその付近の瀬田川を田上川と呼んでいたとされている。

曽束大橋

曽束大橋 瀬田川洗堰

瀬田川洗堰現在の瀬田川は、琵琶湖からの流水量を調整する為に、南郷にある洗堰を開閉している。又、下流には天ヶ瀬ダムにより塞き止めて宇治川淀川流域の治水利水、そして発電の為に稼働している。

天ヶ瀬ダム

天ヶ瀬ダムこれらの水量調整が無い800年前を想像すると、かなりの水量と急流だった事が推察され、江戸時代にあった曽束の渡しが800年前にもあったとは思われない。

従って曽束に行くためには、

①日野から頼政道を通って宇治橋を渡り、宇治田原から山道を登って行く方法

頼政道

頼政道②笠取、岩間を抜け、石山を通って瀬田の唐橋を渡り、瀬田から田上川を渡り、佐馬野峠から大石に出て大石川を登って行く方法

が考えられる。

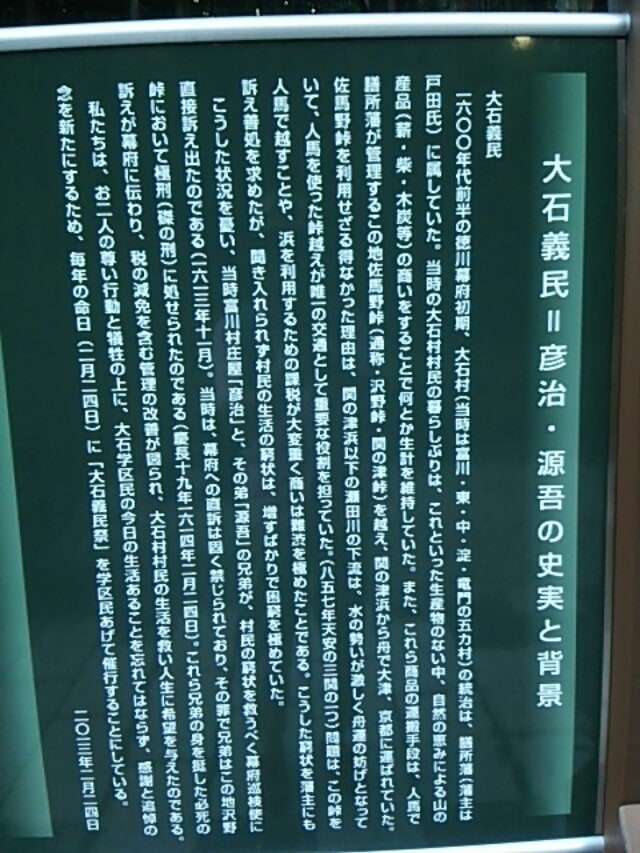

佐馬野峠の大石義民碑案内版

佐馬野峠の大石義民碑案内版②の方法によるとすれば、方丈記の記載と矛盾は無い。

参考

無名抄 猿丸大夫墓事

或人云

たなかみの下にそつかと云所あり。そこに猿丸大夫がはかあり。庄のさかいにて、そこの券に書きのせたれば、みな人知れり。

方丈記

アユミワツラヒナク心トヲクイタルトキハ、コレヨリミ子ツゝキ、スミ山ヲ

コエ、カサトリヲスキテ、或ハ石間ニマウテ、或ハ石山ヲヲカム。若ハ又アハツノハラヲワケツゝ、セミウタノヲキナカアトヲトフラヒ、タナカミ河ヲワタリテ、サルマロマウチキミカハカヲタツヌ。

角川日本地名大辞典 25 滋賀県